Don Rinaldi ai Becchi

Il beato don Filippo Rinaldi, terzo successore di don Bosco, è ricordato come una figura straordinaria, capace di unire in sé le qualità di Superiore e Padre, insigne maestro di spiritualità, pedagogia e vita sociale, oltre che guida spirituale impareggiabile. La sua profonda ammirazione per don Bosco, che ebbe il privilegio di conoscere personalmente, lo rese una viva testimonianza del carisma del fondatore. Consapevole dell’importanza spirituale dei luoghi legati all’infanzia di don Bosco, don Rinaldi dedicò particolare attenzione a visitarli, riconoscendone il valore simbolico e formativo. In questo articolo, ripercorriamo alcune delle sue visite al Colle Don Bosco, alla scoperta del legame speciale che lo univa a questi luoghi santi.

Per il santuarietto di Maria Ausiliatrice

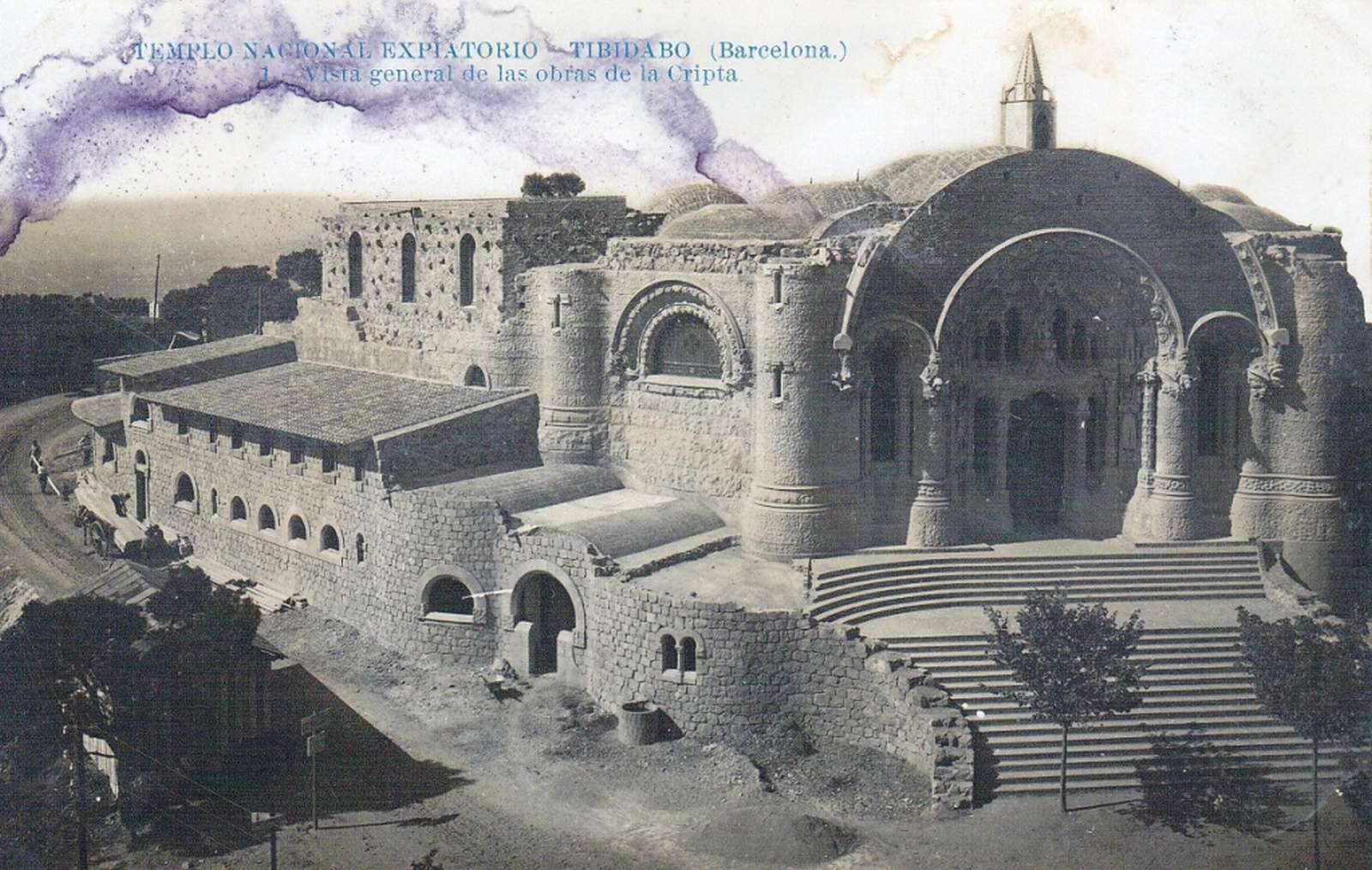

Con l’inaugurazione del Santuarietto di Maria Ausiliatrice, voluto davanti alla Casetta di don Bosco da don Paolo Albera, e precisamente dal due agosto 1918, quando Mons. Morganti, Arcivescovo di Ravenna, assistito dai nostri Superiori Maggiori, benedisse solennemente la chiesa e le campane, ebbe inizio la presenza stabile dei Salesiani ai Becchi. In quel giorno c’era pure don Filippo Rinaldi, Prefetto Generale, e, con lui, don Francesco Cottrino, primo direttore della nuova casa.

D’allora in poi le visite di don Rinaldi ai Becchi si rinnovarono ogni anno a ritmo serrato, vera espressione del suo grande affetto al buon padre don Bosco e del suo vivissimo interessamento per l’acquisto e l’appropriata sistemazione dei luoghi memorabili della fanciullezza del Santo.

Dalle scarne notizie di cronaca della casa salesiana dei Becchi si possono facilmente dedurre la cura e l’amore con cui don Rinaldi promosse e seguì personalmente i lavori necessari a rendere onore a don Bosco ed appropriato servizio ai pellegrini.

Nel 1918, dunque, don Rinaldi, dopo la sua venuta ai Becchi per la benedizione della chiesa, vi ritornò il 6 ottobre assieme al Card. Cagliero per la Festa del Santo Rosario, e ne approfittò per avviare le trattative dell’acquisto della Casa Cavallo retrostante a quella di don Bosco.

Cura dei lavori per la casetta

Nel 1919 furono due le visite di don Rinaldi ai Becchi: quella del 2 giugno e quella del 28 settembre, tutte e due in vista dei restauri da effettuare nella zona storica del Colle.

Tre invece furono le visite nel 1920: quella del 16-17 giugno, per trattare l’acquisto della casa Graglia e del prato dei fratelli Bechis; quella dell’11 settembre per visitare i lavori e la proprietà dei Graglia; e, infine, quella del 13 dello stesso mese, per presenziare alla stesura dello strumento notarile di acquisto della medesima casa Graglia.

Due furono le visite del 1921: il 16 marzo, con l’Arch. Valotti, per il progetto di una strada che conducesse al Santuario e di un Pilone e di un Capannone per pellegrini sulla piazzetta; il 12-13 settembre, con l’Arch. Valotti ed il Cav. Melle, per lo stesso scopo.

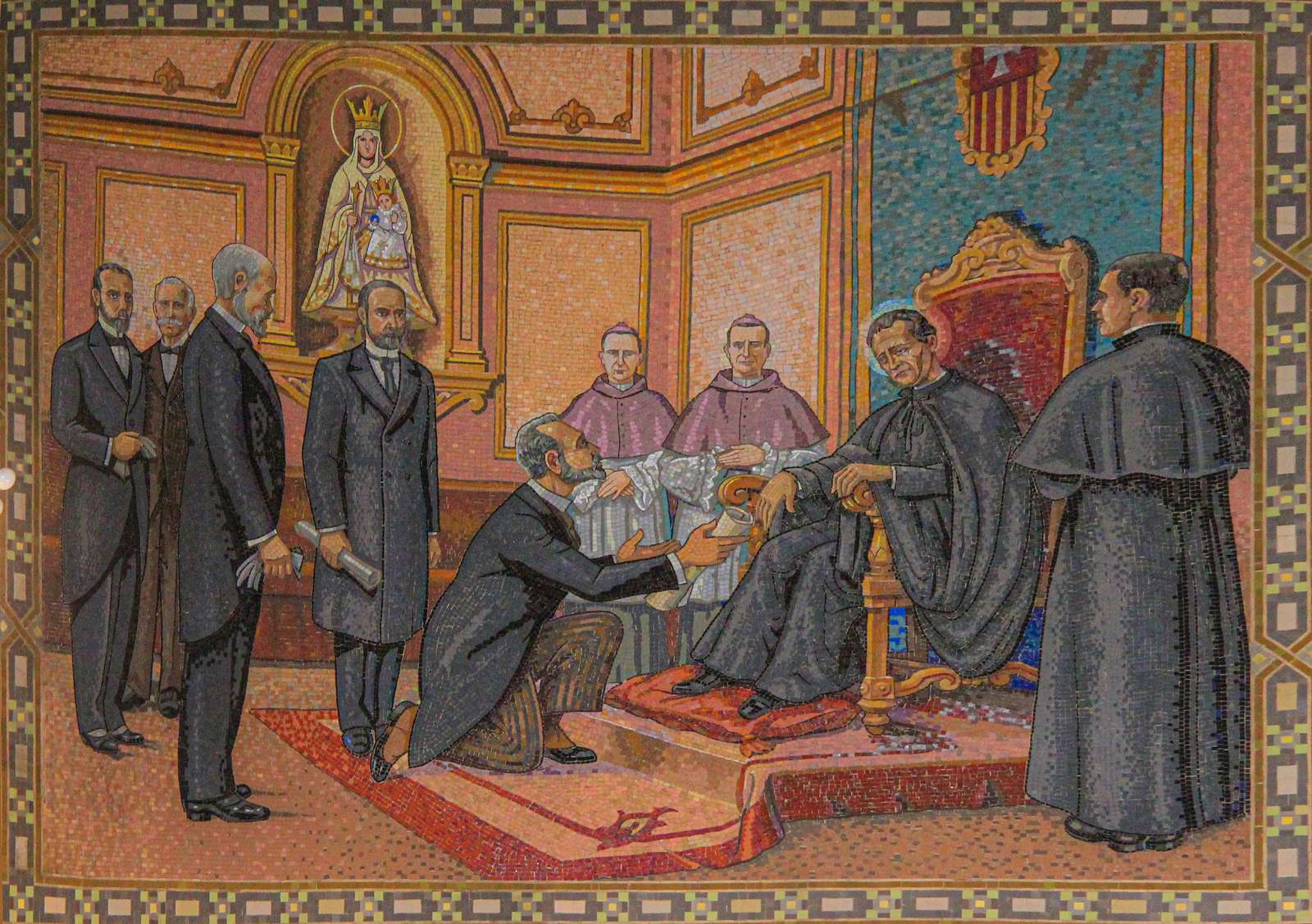

Nel 1922 don Rinaldi fu di nuovo ai Becchi due volte: il 4 maggio con il Card. Cagliero, don Ricaldone, don Conelli e tutti i Membri del Capitolo Generale (inclusi i Vescovi Salesiani), per pregare presso la Casetta dopo la sua elezione a Rettor Maggiore; ed il 28 settembre con i suoi più diretti collaboratori.

Vi giunse poi il 10 giugno 1923 per celebrare la Festa di Maria Ausiliatrice. Presiedette ai Vespri nel santuario, fece la predica ed impartì la benedizione eucaristica. Nell’Accademia che seguì, presentò la Croce «Pro Ecclesia et Pontifice» al sig. Giovanni Febbraro, nostro benefattore. Vi ritornò poi in ottobre con il Card. G. Cagliero per la festa del Santo Rosario, celebrando la Santa Messa alle ore 7 e portando il SS. nella processione eucaristica cui seguì la Benedizione impartita dal Cardinale.

Il 7 settembre 1924 don Rinaldi guidò ai Becchi il Pellegrinaggio dei Padri di Famiglia e de-gli Exallievi delle Case di Torino. Celebrò la Santa Messa, fece la predica e poi, dopo colazione, partecipò al Concerto organizzato per l’occasione. Ritornò ancora il 22 ottobre dello stesso anno assieme a don Ricaldone, ed ai sigg. Valotti e Barberis, per risolvere la spinosa questione della strada al santuario che implicava difficoltà da parte dei proprietari dei terreni adiacenti.

Ben tre volte don Rinaldi fu ai Becchi nel 1925: il 21 maggio per lo scoprimento della lapide a don Bosco, e poi il 23 luglio ed il 19 settembre, accompagnato questa volta nuovamente dal Card. Cagliero.

Il 13 maggio 1926 don Rinaldi guidò un pellegrinaggio di circa 200 soci dell’Unione Insegnanti don Bosco, celebrando la Santa Messa e presiedendo alla loro adunanza. Il 24 luglio dello stesso anno ritornò, assieme a tutto il Capitolo Superiore, alla guida del pellegrinaggio dei Direttori delle Case d’Europa; e, di nuovo, il 28 agosto con il Capitolo Superiore ed i Direttori delle case d’Italia.

Ristrutturazione del centro storico

Tre altre visite di don Rinaldi ai Becchi risalgono al 1927: quella del 30 maggio con don Giraudi ed il sig. Valotti per definire i lavori edilizi (costruzione del portico ecc.); quella del 30 agosto con don Tirone e con i Direttori degli Oratori festivi; e quella del 10 ottobre con don Tirone ed i giovani missionari di Ivrea. In quest’ultima occasione don Rinaldi esortò il Direttore di allora, don Fracchia, a collocare piante dietro la casa Graglia e nel prato del Sogno,

Quattro volte don Rinaldi fu ai Becchi nel 1928: — Il 12 aprile con don Ricaldone per l’esame dei lavori eseguiti e di quelli in corso. — Il 9-10 giugno con don Candela e don V. Bettazzi per la Festa di Maria Ausiliatrice e per l’inaugurazione del Pilone del Sogno. In quest’occasione cantò la Santa Messa e, dopo i Vespri e la Benedizione eucaristica pomeridiana, benedisse il Pilone del Sogno ed il nuovo Portico, dirigendo a tutti dalla veranda la sua parola. Alla sera assistette alla luminaria. — Il 30 settembre giunse con don Ricaldone e don Giraudi per visitare la località «Gaj». — L’8 ottobre ritornò alla testa del pellegrinaggio annuale dei giovani missionari della casa di Ivrea. Fu in quell’anno che don Rinaldi manifestò il desiderio dell’acquisto della villa Damevino per adibirla ad alloggio per pellegrini o, meglio ancora, destinarla ai Figli di Maria aspiranti missionari.

Ben sei furono le visite ai Becchi nel 1929: — La prima, del 10 marzo, con don Ricaldone, fu per visitare la villa Damevino e la casa Graglia (la prima delle quali venne poi acquistata quello stesso anno). Essendo ormai imminente la beatificazione di don Bosco, don Rinaldi volle pure che si allestisse un altarino al Beato nella cucina della Casetta (il che fu poi eseguito più tardi, nel 1931). — La seconda, del 2 maggio, fu pure una visita di studio, con don Giraudi, il sig. Valotti ed il pittore prof. Guglielmino. — La terza, del 26 maggio, fu per partecipare alla festa di Maria Ausiliatrice. — La quarta, del 16 giugno, la fece con il Capitolo Superiore e con tutti i Membri del Capitolo Generale per la Festa di don Bosco. — La quinta, del 27 luglio, fu una breve visita con don Tirone e Mons. Massa. — La sesta, infine, fu con Mons. Mederlet ed i giovani missionari della Casa di Ivrea, per i quali don Rinaldi non nascondeva le sue predilezioni.

Nel 1930 don Rinaldi venne ancora due volte ai Becchi: il 26 giugno per una breve visita di ricognizione delle varie località; ed il 6 agosto, con don Ricaldone, il sig. Valotti ed il cav. Sartorio, per la ricerca dell’acqua (trovata poi da don Ricaldone in due punti, a 14 e a 11 metri di distanza dalla fonte chiamata Bacolla).

L’anno 1931, che fu l’anno della sua morte, avvenuta il 5 dicembre, don Rinaldi giunse ai Becchi almeno tre volte: Il 19 luglio, di pomeriggio. In quell’occasione raccomandò di fare la commemorazione di don Bosco il 16 di ogni mese o la domenica seguente. Il 16 settembre, quando approvò e lodò il campo di ricreazione preparato per i giovani della Comunità. Il 25 settembre, e fu l’ultima, quando, con don Giraudi ed il sig. Valotti, esaminò il progetto degli alberi da piantare nella zona (sarà eseguito più tardi, nel 1990, quando cominciò la realizzazione del progetto di alberazione di 3000 piante sui vari versanti del Colle dei Becchi, proprio nell’anno della sua beatificazione).

Non calcolando eventuali visite precedenti, sono quindi 41 le visite fatte da don Rinaldi ai Becchi tra il 1918 e il 1931.