Don Rinaldi aux Becchi

Le bienheureux don Filippo Rinaldi, troisième successeur de don Bosco, est rappelé comme une figure extraordinaire, capable d’unir en lui les qualités de Supérieur et de Père, éminent maître de spiritualité, de pédagogie et de vie sociale, en plus d’être un guide spirituel inégalé. Son admiration profonde pour don Bosco, qu’il a eu le privilège de connaître personnellement, en a fait un témoin vivant du charisme du fondateur. Conscient de l’importance spirituelle des lieux liés à l’enfance de don Bosco, don Rinaldi a accordé une attention particulière à les visiter, reconnaissant leur valeur symbolique et formatrice. Dans cet article, nous retracons certaines de ses visites au Colle Don Bosco, à la découverte du lien spécial qui l’unissait à ces lieux saints.

Le Sanctuaire de Marie Auxiliatrice aux Becchi

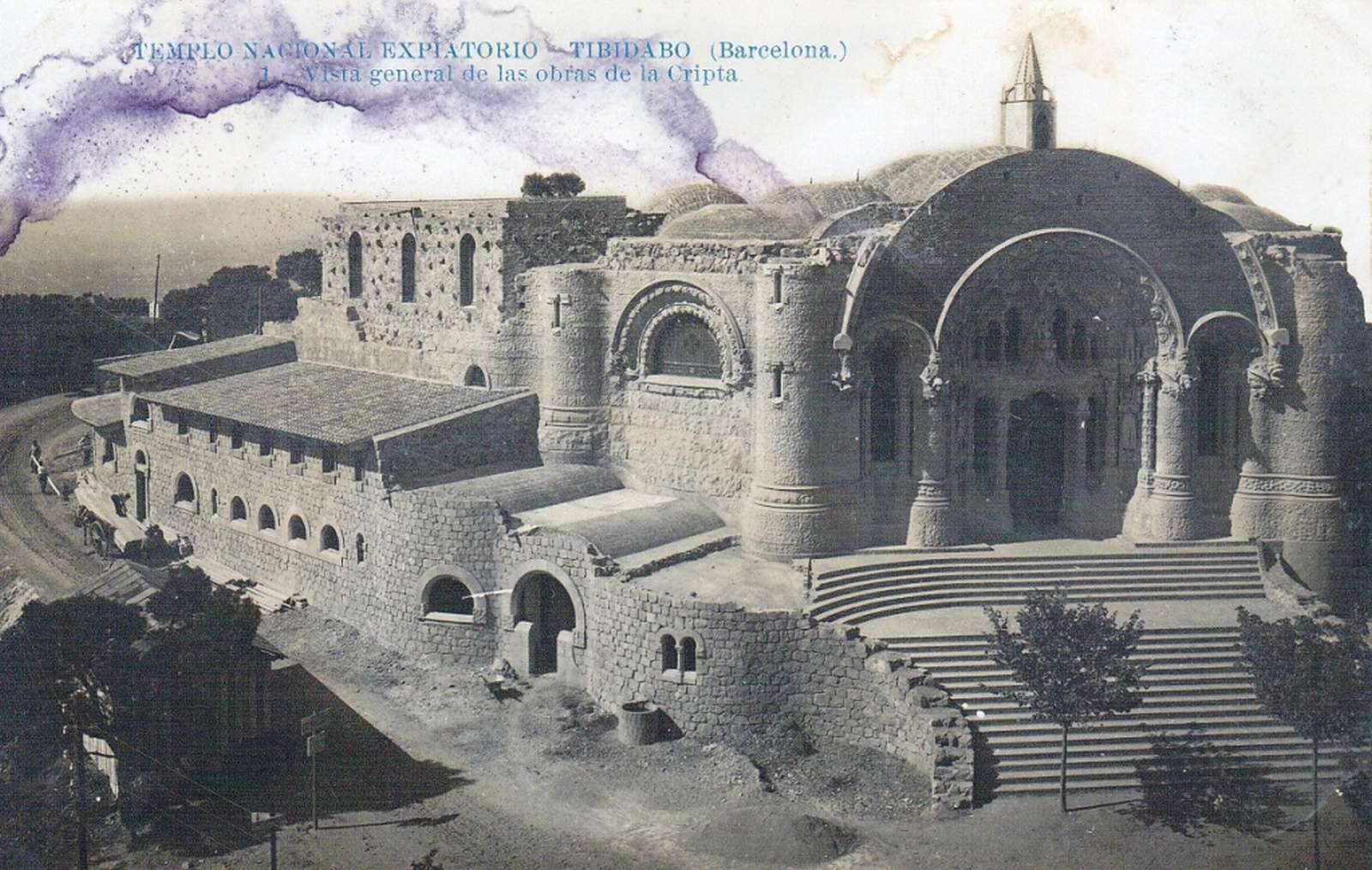

La présence permanente des Salésiens aux Becchi commença avec l’inauguration du Sanctuaire de Marie Auxiliatrice, voulu par Don Paolo Albera et construit à côté de la maison familiale de Don Bosco. Leur présence débuta précisément à partir du 2 août 1918, lorsque Mgr Morganti, archevêque de Ravenne, assisté de nos Supérieurs, bénit solennellement l’église et les cloches. Ce jour-là, le père Filippo Rinaldi, préfet général, était également présent, ainsi que le père Francesco Cottrino, premier directeur de la nouvelle maison.

À partir de ce moment-là, les visites de Don Rinaldi aux Becchi se renouvelèrent chaque année à un rythme soutenu, expression de sa grande affection pour le bon Père Don Bosco et de son vif intérêt pour l’acquisition et l’aménagement adéquat des lieux mémorables de l’enfance du Saint.

En parcourant la chronique de la maison salésienne des Becchi, on devine facilement l’attention et l’amour avec lesquels don Rinaldi promouvait et suivait personnellement les travaux nécessaires pour honorer Don Bosco et servir convenablement les pèlerins.

C’est ainsi qu’en 1918, Don Rinaldi, après être venu aux Becchi pour la bénédiction de l’église, y retourna le 6 octobre avec le cardinal Cagliero pour la fête du Rosaire, et en profita pour entamer des négociations pour l’achat de la maison Cavallo, située derrière celle de Don Bosco.

Son attention pour la maison familiale de Don Bosco

En 1919, il y eut deux visites du Père Rinaldi aux Becchi : l’une le 2 juin et l’autre le 28 septembre, toutes deux en vue des travaux de restauration à effectuer dans la partie historique de la Colline.

Trois visites eurent lieu en 1920 : celle des 16-17 juin pour négocier l’achat de la maison Graglia et du pré des frères Bechis ; celle du 11 septembre pour visiter les travaux et la propriété Graglia ; et enfin celle du 13 du même mois pour assister à la rédaction de l’acte notarié pour l’achat de la maison Graglia.

Il fit deux visites en 1921 : le 16 mars, avec l’architecte Valotti, pour le projet d’une route menant au Sanctuaire, l’érection d’un « pilon » (petite construction-mémorial) et d’un abri pour les pèlerins sur la petite place ; les 12-13 septembre, avec l’architecte Valotti et le sieur Melle, pour le même but.

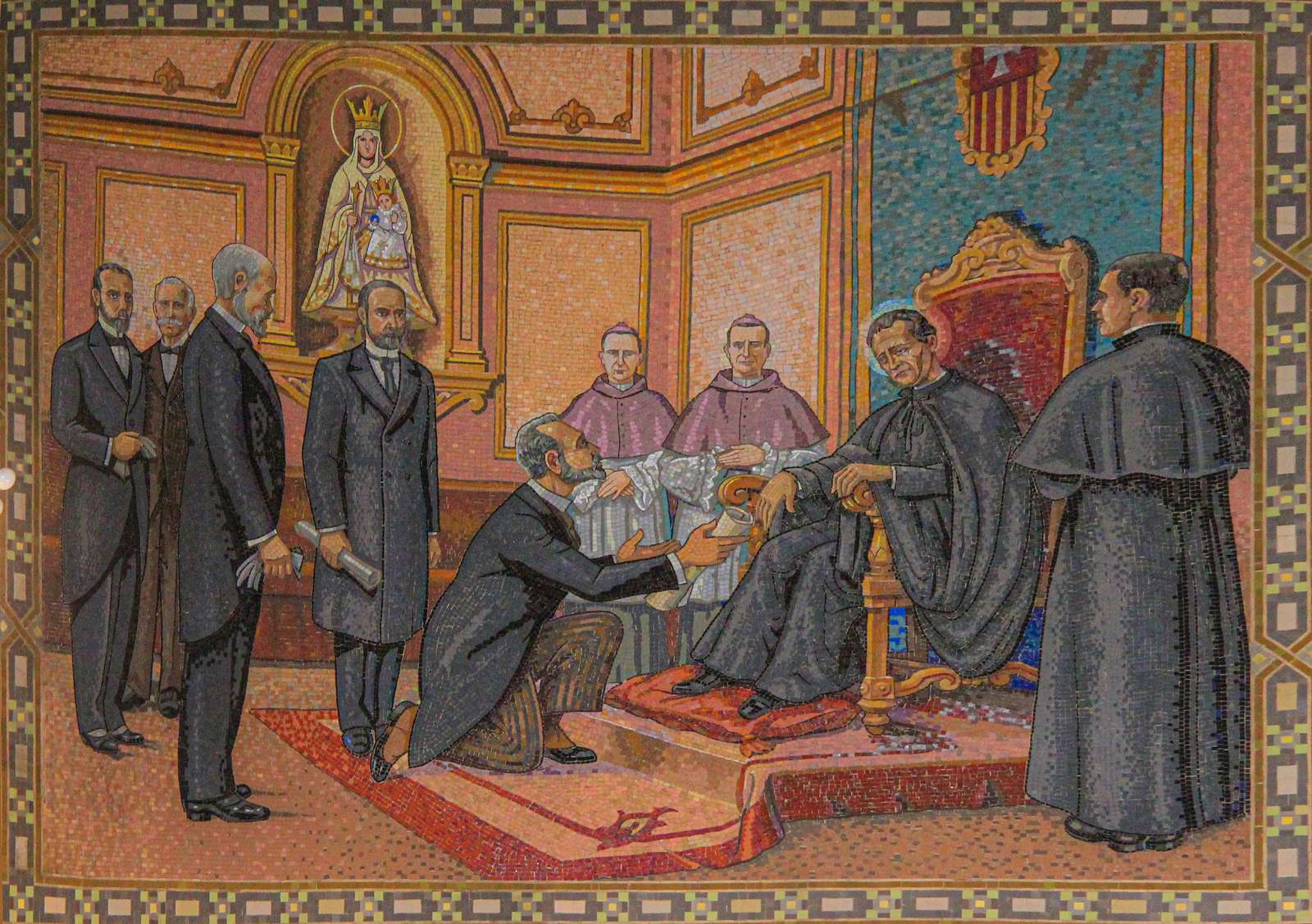

En 1922, le P. Rinaldi se rendit encore deux fois aux Becchi : le 4 mai avec le cardinal Cagliero, Don Ricaldone, Don Conelli et tous les membres du Chapitre général (y compris les évêques salésiens), pour prier dans la petite maison après son élection comme Recteur Majeur ; et le 28 septembre avec ses plus proches collaborateurs.

Il y arriva ensuite le 10 juin 1923 pour célébrer la fête de Marie Auxiliatrice. Il présida les vêpres dans le sanctuaire, prononça le sermon et donna la bénédiction eucharistique. Au cours de la séance solennelle qui suivit, il remit la Croix Pro Ecclesia et Pontifice à M. Giovanni Febbraro, notre bienfaiteur. Il y est retourné en octobre avec le cardinal Cagliero pour la fête du Rosaire, célébrant la messe à 7 heures et portant le Saint-Sacrement au cours de la procession eucharistique, qui fut suivie de la bénédiction du cardinal.

Le 7 septembre 1924, Don Rinaldi conduisit le pèlerinage des pères de famille et des anciens élèves des maisons de Turin aux Becchi. Il célébra la Sainte Messe, prononça le sermon et, après la collation, participa au concert organisé pour l’occasion. Il revint encore le 22 octobre de la même année, avec le P. Ricaldone, M. Valotti et M. Barberis, pour résoudre l’épineux problème de la route du sanctuaire, qui présentait des difficultés de la part des propriétaires des terrains adjacents.

Don Rinaldi se rendit trois fois aux Becchi en 1925 : le 21 mai pour l’inauguration de la plaque-souvenir de Don Bosco, puis le 23 juillet et le 19 septembre, accompagné cette fois encore du cardinal Cagliero.

Le 13 mai 1926, don Rinaldi conduisit un pèlerinage d’environ 200 membres de l’Union des enseignants Don Bosco, célébra la messe et présida leur assemblée. Le 24 juillet de la même année, il revint, avec tout le Chapitre Supérieur, pour conduire le pèlerinage des Directeurs des Maisons d’Europe, puis le 28 août avec le Chapitre Supérieur et les Directeurs des Maisons d’Italie.

Rénovation du centre historique

Trois autres visites du P. Rinaldi aux Becchi remontent à 1927 : celle du 30 mai avec le P. Giraudi et M. Valotti pour définir les travaux de construction (construction du portique, etc.) ; celle du 30 août avec le P. Tirone et les Directeurs des Oratoires festifs ; et celle du 10 octobre avec le P. Tirone et les jeunes missionnaires d’Ivréa. À cette occasion, Don Rinaldi insista auprès du directeur de l’époque, le P. Fracchia, pour qu’on plante des arbres derrière la maison Graglia et dans le pré du Rêve.

Le 12 avril, il vint avec Don Ricaldone pour faire le point sur les travaux réalisés et en cours. – Les 9 et 10 juin, avec le père Candela et le père V. Bettazzi, pour la fête de Marie Auxiliatrice et l’inauguration du Mémorial du Rêve. À cette occasion, il célébra la Sainte Messe et, après les vêpres et la bénédiction eucharistique de l’après-midi, il bénit le Mémorial du Rêve et le nouveau portique, et adressa la parole à tous depuis la véranda. Le soir, il assista à l’illumination. – Le 30 septembre, il vint avec le P. Ricaldone et le P. Giraudi visiter la localité de « Gaj ». – Le 8 octobre, il revint à la tête du pèlerinage annuel des jeunes missionnaires d’Ivréa. C’est cette année-là que le P. Rinaldi exprima le désir d’acheter la villa Damevino pour l’utiliser comme logement pour les pèlerins ou, mieux encore, pour la destiner aux « Fils de Marie » aspirants missionnaires.

En 1929 il fit six visites. La première, le 10 mars, avec don Ricaldone, fut pour visiter la villa Damevino et la maison Graglia (la première ayant été achetée la même année). Comme la béatification de Don Bosco était imminente, Don Rinaldi voulut aussi qu’un petit autel au Bienheureux soit érigé dans la cuisine de la maison familiale (ce qui fut réalisé plus tard, en 1931). – La deuxième, le 2 mai, fut également une visite d’étude, avec le père Giraudi, M. Valotti et le professeur Guglielmino, peintre. – La troisième, le 26 mai, pour assister à la fête de Marie Auxiliatrice. – La quatrième, le 16 juin, avec le Chapitre Supérieur et tous les membres du Chapitre Général pour la fête de Don Bosco. – La cinquième, le 27 juillet, a été une courte visite avec le P. Tirone et Mgr Massa. – La sixième, enfin, avec Mgr Méderlet et les jeunes missionnaires de la Maison d’Ivréa, auxquels Don Rinaldi était très attaché.

En 1930, le P. Rinaldi vint encore deux fois aux Becchi : le 26 juin pour une brève visite de reconnaissance des différents lieux ; et le 6 août, avec le P. Ricaldone, M. Valotti et le sieur Sartorio, pour chercher de l’eau (que le P. Ricaldone trouva ensuite en deux endroits, à 14 et 11 mètres de la source appelée Bacolla).

En 1931, année de sa mort le 5 décembre, Don Rinaldi vint au moins trois fois aux Becchi : le 19 juillet, dans l’après-midi. À cette occasion, il recommanda la commémoration de Don Bosco le 16 de chaque mois ou le dimanche suivant. Le 16 septembre, il approuva et admira la cour de récréation prévue pour les jeunes de la Communauté. Le 25 septembre, et ce fut la dernière fois, quand, avec Don Giraudi et M. Valotti, il vint examiner le projet des arbres à planter sur la Colline (Il sera exécuté plus tard, en 1990, lorsque commença la réalisation du projet de plantation de 3000 arbres sur les différents versants du Colle dei Becchi, justement l’année de sa béatification).

Sans compter les visites antérieures, on compte donc 41 visites de Don Filippo Rinaldi aux Becchi entre 1918 et 1931.