Maison salésienne Tibidabo

Située sur le sommet le plus élevé des montagnes de Collserola, offrant une vue magnifique sur Barcelone, la Maison Salésienne Tibidabo a une histoire particulière, liée à la visite de Don Bosco en Espagne en 1886.

Le nom de la colline, » Tibidabo « , dérive du latin » Tibidabo « , qui signifie » Je te donnerai « , et est dérivé de certains versets de l’Écriture Sainte : » … et dixit illi haec tibi omnia dabo si cadens adoraveris me « , » … et il lui dit : Toutes ces choses, je te les donnerai si tu te jettes à mes pieds et si tu m’adores » (Matthieu 4, 9). Cette phrase est prononcée par le diable à Jésus depuis une grande hauteur, lui montrant les royaumes de la terre, essayant de le tenter avec les richesses de ce monde.

L’ancien nom de la colline de Barcelone était Puig de l’Àliga (colline de l’aigle). Le nouveau nom de « Tibidabo », comme d’autres noms bibliques (vallée d’Hébron, mont Carmel, etc.), a été donné par des religieux qui vivaient dans la région. Le choix de ce nouveau nom a été motivé par la vue majestueuse qu’elle offre sur la ville de Barcelone, d’une hauteur qui donne l’impression de tout dominer.

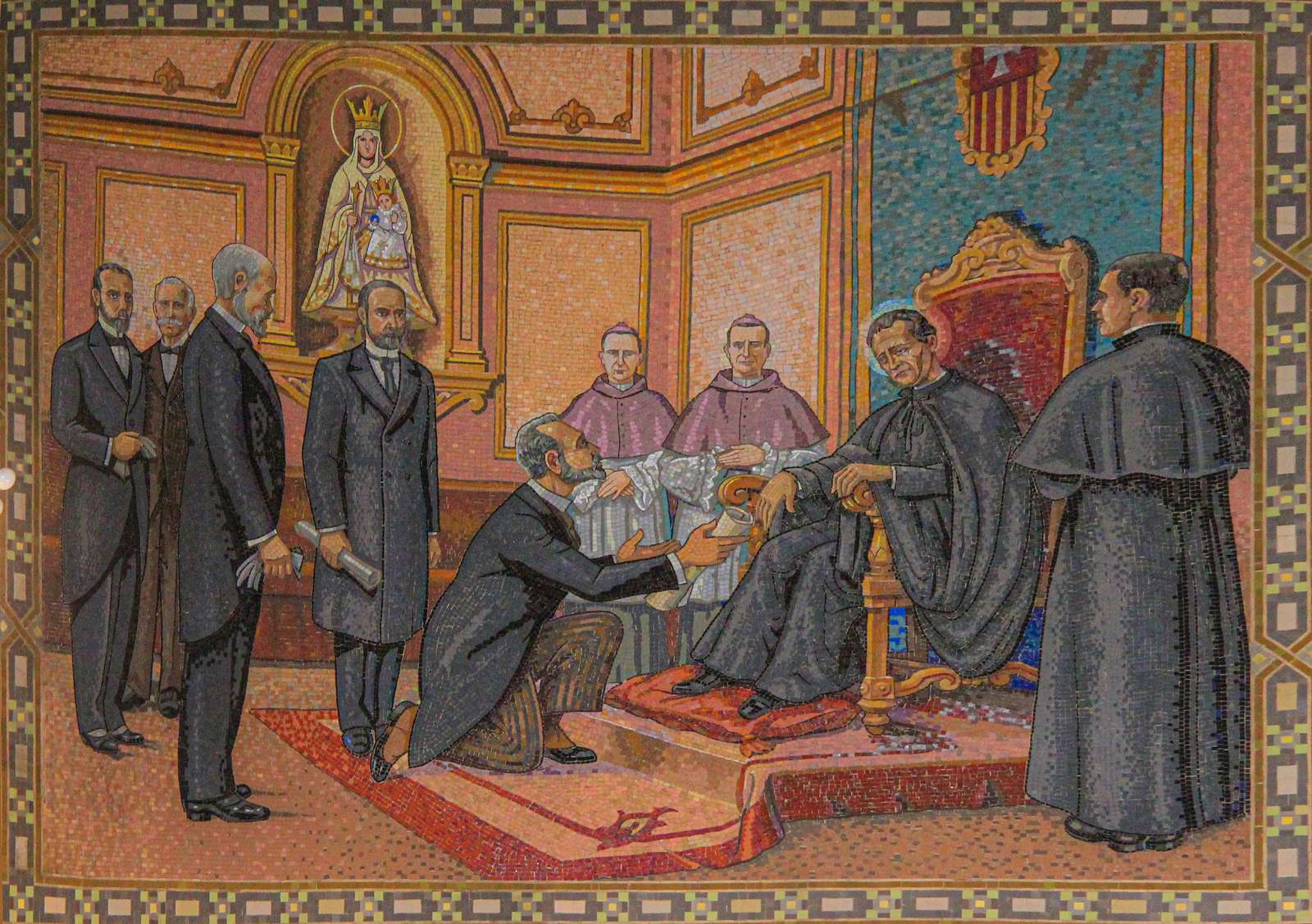

Au cours de son voyage en Espagne, dans l’après-midi du 5 mai 1886, Don Bosco se rendit à la basilique de Notre-Dame de la Miséricorde, patronne de la ville de Barcelone, pour la remercier des faveurs qu’il avait reçues au cours de sa visite dans la ville et pour l’œuvre salésienne qu’il avait commencée à Sarrià. Là, des messieurs de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul s’approchèrent de lui, lui donnèrent la propriété d’un terrain situé en haut du Tibidabo et lui demandèrent d’y construire un sanctuaire au Sacré-Cœur de Jésus. Ils lui demandaient cette faveur « pour maintenir ferme et indestructible la religion que vous nous avez prêchée avec tant de zèle et d’exemple et qui est l’héritage de nos pères ».

La réaction de Don Bosco fut spontanée : « Je suis troublé par cette nouvelle et inattendue preuve de votre religiosité et de votre piété. Je vous en remercie, mais sachez qu’en ce moment, vous êtes un instrument de la Providence divine. En quittant Turin pour venir en Espagne, je me suis dit : maintenant que l’église du Sacré-Cœur de Rome est presque terminée, nous devons étudier comment promouvoir toujours plus la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et une voix intérieure m’a assuré que je trouverais les moyens de réaliser mon désir. Cette voix me répétait : Tibidabo, tibidabo (je vous donnerai, je vous donnerai). Oui, messieurs, vous êtes les instruments de la Providence. Avec votre aide, un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus sera bientôt construit sur cette montagne; là, tous auront la commodité de s’approcher des saints sacrements, et l’on se souviendra toujours de votre charité et de votre foi dont vous m’avez donné tant et de si belles preuves » (MB XVIII,114).

Le 3 juillet de la même année 1886, la désormais vénérable Dorothea de Chopitea, promotrice de l’œuvre salésienne à Barcelone et facilitatrice de la visite de Don Bosco dans la ville, finança la construction d’une petite chapelle dédiée au Sacré-Cœur sur la même colline.

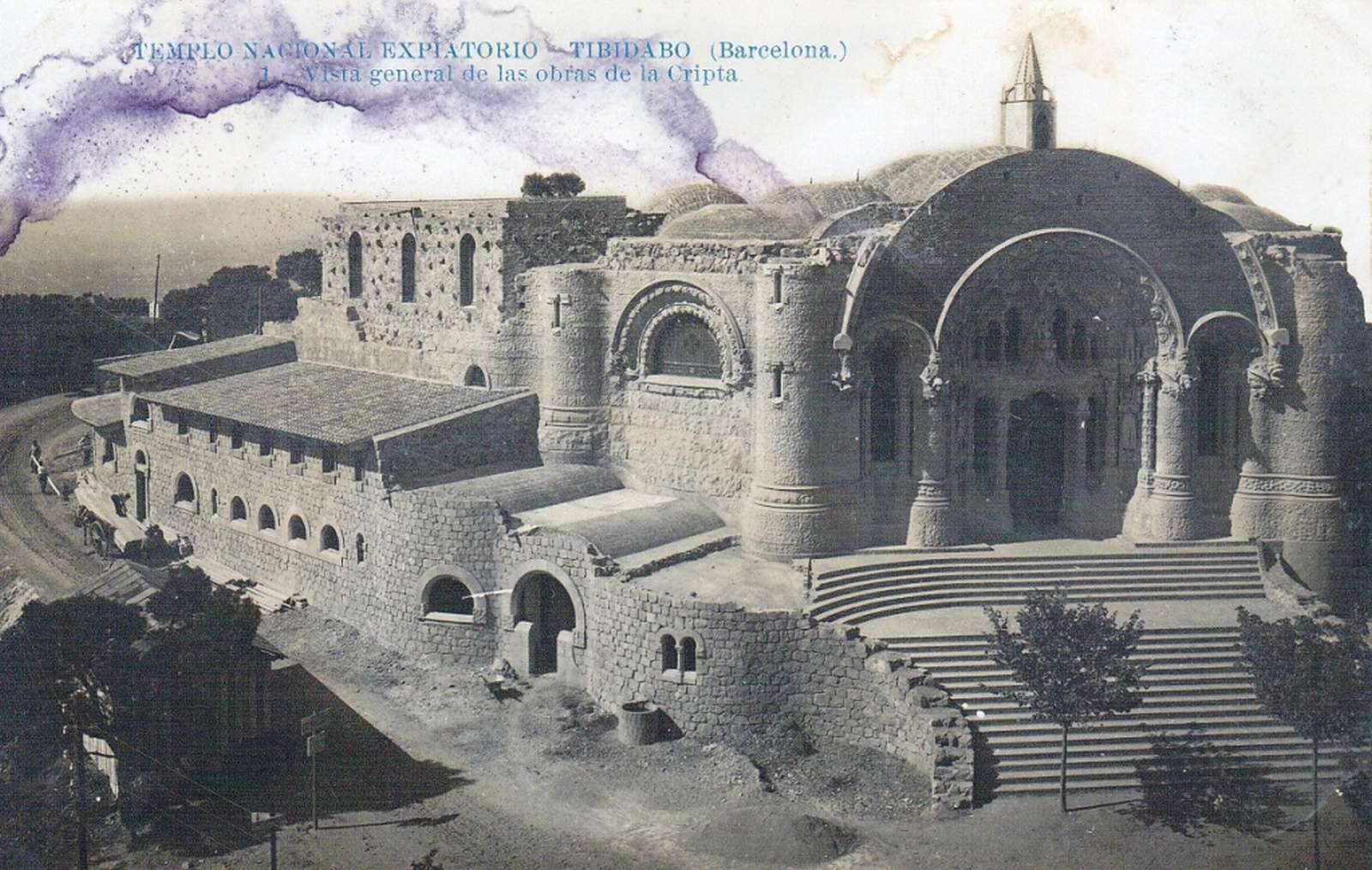

Le projet de construction du temple a pris beaucoup de retard, principalement en raison de l’apparition d’un nouveau projet de construction d’un observatoire astronomique au sommet du Tibidabo, qui a finalement été construit sur une colline voisine (Observatoire Fabra).

En 1902, la première pierre de l’église fut posée et en 1911, la crypte de l’actuel sanctuaire du Tibidabo fut inaugurée en présence du Recteur Majeur de l’époque, le Père Paolo Albera. Quelques jours après l’inauguration, ce dernier fut baptisé « Temple expiatoire et national du Sacré-Cœur de Jésus », conformément à une décision prise lors du XXIIe Congrès eucharistique international, qui s’est tenu à Madrid à la fin du mois de juin 1911. Les travaux se sont achevés en 1961 avec l’érection de la statue du Sacré-Cœur de Jésus, soixante-quinze ans après la visite de Jean Bosco à Barcelone. Le 29 octobre 1961, l’église a reçu le titre de basilique mineure, accordé par le pape Jean XXIII.

Aujourd’hui, le temple continue d’attirer un grand nombre de pèlerins et de visiteurs du monde entier. Il accueille cordialement tous ceux qui se rendent à la basilique du Sacré-Cœur de Jésus, quelle qu’en soit la raison, en leur donnant l’occasion de recevoir le message de l’Évangile et de s’approcher des sacrements, en particulier de l’Eucharistie et de la Réconciliation. C’est en même temps une paroisse confiée aux Salésiens, même si elle compte peu de paroissiens permanents.

Pour ceux qui sont venus avec l’intention de passer un peu de temps dans la prière, elle met également à disposition les matériaux offerts par le Réseau Mondial de Prière du Pape, dont le Temple est membre.

L’adoration du Saint-Sacrement se poursuit pendant la journée et la pratique de l’adoration nocturne est encouragée.

Et pour ceux qui souhaitent faire une retraite, l’hébergement et la nourriture sont assurés au sein de la structure salésienne.

Une œuvre dédiée au Sacré-Cœur de Jésus voulue par la Providence à travers saint Jean Bosco, qui poursuit sa mission à travers l’histoire.

Fr Joan Codina i Giol, sdb

Directeur Tibibabo