Temps de lecture : 5 min.

Humilité et Charité dans l’Éducation et l’Évangélisation des Jeunes

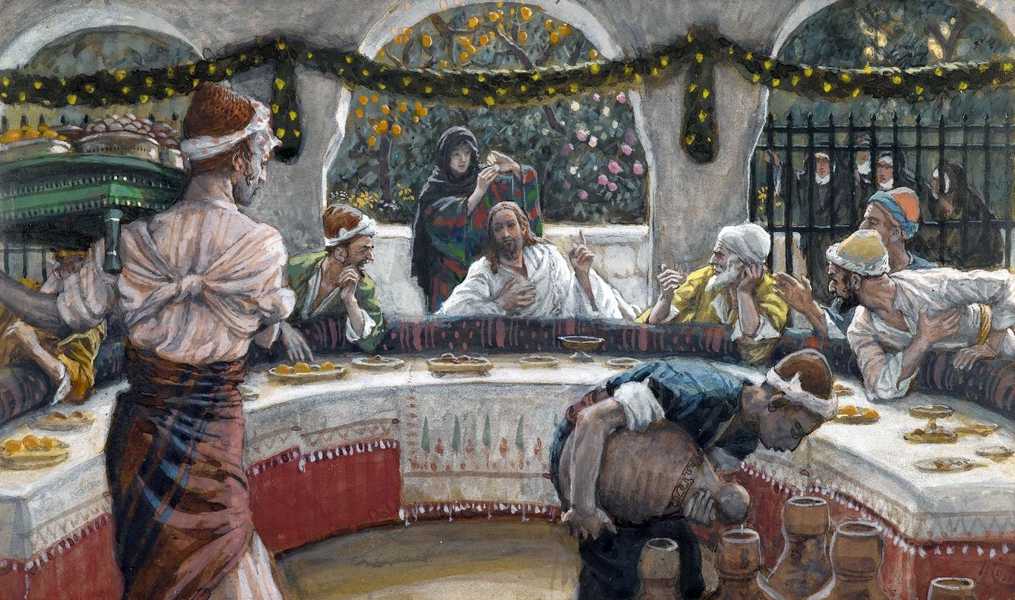

Dans le chapitre 14 de l’Évangile de Luc, nous trouvons le récit où Jésus accepte l’invitation à dîner chez un pharisien important. Jésus entre dans un espace dense de calculs sociaux et d’attitudes religieuses de façade où le dîner, en effet, devient un théâtre de l’ambition humaine, où les invités se disputent des positions qui reflètent leur statut tel qu’il est perçu et leur importance.

Jésus, toujours observateur aigu de la nature humaine, transforme ce moment de manœuvres sociales en un enseignement profond sur l’identité du disciple chrétien.

Cherchons à comprendre comment cette situation nous parle, à nous qui sommes engagés dans l’éducation et l’évangélisation des jeunes. Combien de fois nous nous trouvons, nous aussi, conditionnés par certains traits que Jésus nomme : la subtile compétition pour la reconnaissance et l’influence, le désir d’apparaître le meilleur parmi tous !

Je crois que le dîner du pharisien devient un miroir pour nos contextes ministériels et pastoraux, un défi qui nous provoque à examiner nos motivations, nos méthodes et nos choix quotidiens.

Le problème : les fausses illusions de la préséance

Jésus remarque comment les invités choisissent les places d’honneur, révélant une tendance humaine fondamentale qui va bien au-delà de l’étiquette du repas. Cette course aux premières places exprime ce que nous pourrions appeler « l’illusion de la préséance », à savoir la fausse conviction que notre valeur et notre efficacité sont mesurées par la reconnaissance, le statut et les honneurs que d’autres nous confèrent.

C’est une illusion qui est aussi un piège pour nous, éducateurs et éducatrices impliqués dans la pastorale des jeunes. C’est une tentation qui se manifeste de nombreuses manières. Nous pourrions nous trouver à chercher l’appréciation des parents, la reconnaissance des administrateurs ou la gratitude des élèves. Nous pourrions inconsciemment rivaliser avec des collègues pour l’étiquette de « l’enseignant le plus efficace » ou la réputation de « l’animateur de jeunes que tout le monde aime ». Le désir de la préséance peut s’infiltrer subtilement dans notre mission, transformant ce qui devrait être un service désintéressé en performance, en suivant notre propre agenda.

N’oublions pas que l’illusion de la préséance est particulièrement dangereuse dans le travail avec les jeunes car ceux-ci, qui possèdent une sensibilité aiguë à l’authenticité, perçoivent immédiatement quand les adultes les utilisent comme des moyens de validation personnelle plutôt que de s’investir véritablement dans leur croissance intégrale. Lorsque nous opérons à partir de l’illusion de la préséance, nous enseignons involontairement aux jeunes que les relations sont transactionnelles et utilitaires, que l’amour doit être gagné par la performance et que les autres sont un tapis pour nos ambitions personnelles.

Le premier enseignement : choisir la dernière place

L’instruction de Jésus de prendre la place la plus basse plutôt que de présumer l’honneur représente plus qu’une stratégie sociale, elle exige une réorientation fondamentale du cœur. La véritable humilité n’est pas l’autodénigrement ou la fausse modestie, mais plutôt une compréhension précise de notre position devant Dieu et en relation avec les autres.

Dans les contextes éducatifs et pastoraux, choisir la dernière place signifie approcher les jeunes sans la présomption que notre âge, notre expérience ou notre position nous confèrent automatiquement autorité ou respect. Cela signifie être disposé à apprendre d’eux, à être surpris par leurs intuitions et à reconnaître quand nous n’avons pas de réponses. Cette humilité crée un espace pour qu’une relation authentique puisse émerger.

Lorsque nous choisissons la dernière place, nous appliquons pour les jeunes ce que signifie vivre sans le besoin constant de validation externe si commun aujourd’hui à l’ère des réseaux sociaux. Nous démontrons que notre identité et notre valeur ne dépendent pas de la reconnaissance ou du succès, mais découlent de notre relation avec Dieu qui suscite des choix positifs en faveur des autres. Ce choix devient particulièrement pertinent auprès des adolescents, qui sont souvent piégés dans des cycles d’anxiété de performance et de comparaison avec leurs pairs.

Le deuxième enseignement : la charité pratique

Jésus passe ensuite du commentaire sur l’humilité personnelle à la proposition de la charité structurelle. Inviter « les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles » plutôt que ceux qui peuvent rendre la pareille représente une réinitialisation radicale de la relation basée sur le don plutôt que sur l’échange.

Trop souvent, notre énergie et notre attention se tournent vers les jeunes qui sont plus faciles à gérer, plus réactifs à nos efforts, ou qui nous promettent le succès. Nous investissons naturellement dans des relations qui fournissent des retours positifs et des résultats visibles.

Jésus nous appelle à un calcul complètement différent. Il nous met au défi de chercher ceux qui ne peuvent pas améliorer notre réputation ou faire avancer nos programmes : l’élève en difficulté, l’adolescent socialement maladroit, le jeune issu d’un milieu difficile, celui dont les questions défient nos présupposés confortables. Ce sont ceux qui ont le plus besoin de notre investissement et qui peuvent nous en apprendre le plus sur la nature de l’amour inconditionnel.

Humilité et charité : deux mouvements du même cœur

Le génie de l’enseignement de Jésus réside dans la connexion de ces deux mouvements : humilité personnelle et charité pratique comme expressions de la même réalité spirituelle. L’humilité sans charité reste égocentrique, pouvant potentiellement devenir une forme d’orgueil spirituel. La charité sans humilité peut devenir paternaliste ou manipulatrice, servant notre besoin de nous sentir utiles plutôt que de satisfaire véritablement les besoins d’autrui.

La véritable humilité nous aide à voir les jeunes non pas comme des projets à installer ou une matière première pour nos programmes, mais comme des fils de Dieu bien-aimés avec une dignité intrinsèque et des dons uniques. Cette reconnaissance conduit naturellement à l’action caritative, non pas à la charité comme pitié ou condescendance, mais à la charité comme reconnaissance de notre interconnexion fondamentale et de notre besoin mutuel.

Conclusion : l’invitation radicale

L’enseignement de Jésus au dîner du pharisien lance une invitation radicale à nous tous : trouver notre identité non pas dans la reconnaissance que nous recevons mais dans l’amour que nous donnons, non pas dans les honneurs qui nous sont conférés mais dans notre service fidèle à l’égard de ceux qui ne peuvent pas nous rendre la pareille. Pour les éducateurs et les animateurs de jeunes, cette invitation devient à la fois un défi et une promesse : le défi d’examiner nos motivations les plus profondes, et la conviction que le service fidèle, même lorsqu’il n’est pas remarqué ou apprécié, participe à l’œuvre transformatrice de Dieu dans le monde.

En choisissant l’humilité et en pratiquant la charité, non seulement nous servons les jeunes de manière plus fructueuse, mais nous incarnons aussi l’Évangile que nous cherchons à partager. Nous devenons des témoins vivants d’une voie originale, où la grandeur se trouve dans le service, où la beauté est dans le don de soi, et où la joie se ressent dans l’épanouissement des autres. C’est là l’évangélisation la plus puissante de toutes : des vies qui témoignent de la réalité qu’elles proclament, avec une humilité joyeuse et une charité authentique.