Maison Salésienne de Castel Gandolfo

Entre les vertes collines des Castelli Romani et les eaux tranquilles du lac Albano, se dresse un lieu où l’histoire, la nature et la spiritualité se rencontrent de manière singulière : Castel Gandolfo. Dans ce contexte riche en mémoire impériale, en foi chrétienne et en beauté paysagère, la présence salésienne représente un point d’ancrage d’accueil, de formation et de vie pastorale. La Maison Salésienne, avec son activité paroissiale, éducative et culturelle, poursuit la mission de saint Jean Bosco, offrant aux fidèles et aux visiteurs une expérience d’Église vivante et ouverte, immergée dans un environnement qui invite à la contemplation et à la fraternité. C’est une communauté qui, depuis près d’un siècle, marche au service de l’Évangile au cœur même de la tradition catholique.

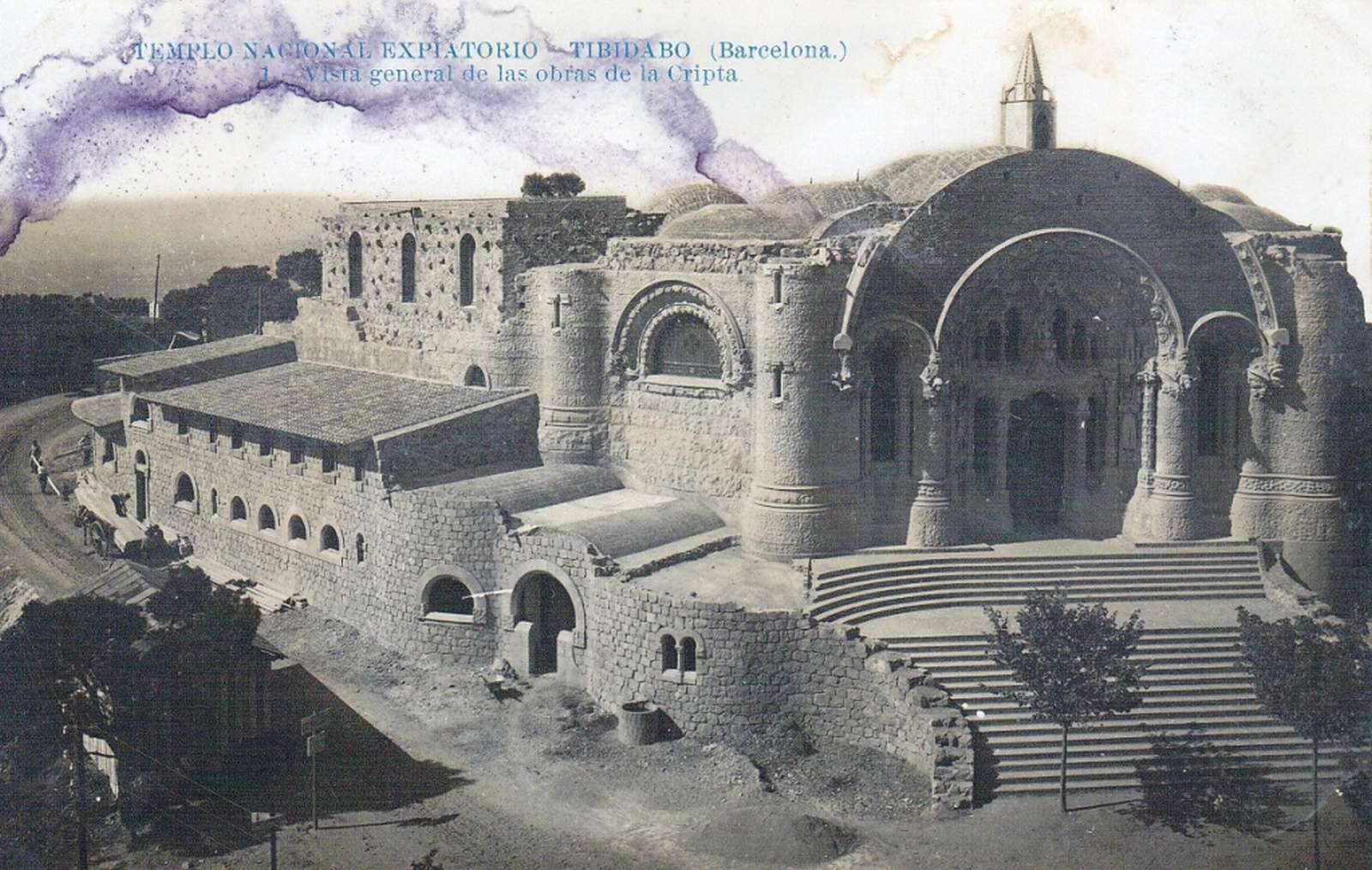

Un lieu béni par l’histoire et la nature

Castel Gandolfo est un joyau des Castelli Romani, situé à environ 25 km de Rome, immergé dans la beauté naturelle des Collines d’Albano et surplombant le suggestif lac Albano. À environ 426 mètres d’altitude, ce lieu se distingue par son climat doux et accueillant, un microclimat qui semble préparé par la Providence pour accueillir ceux qui cherchent le repos, la beauté et le silence.

Déjà à l’époque romaine, ce territoire faisait partie de l’Albanum Caesaris, un ancien domaine impérial fréquenté par les empereurs depuis l’époque d’Auguste. Cependant, ce fut l’empereur Tibère qui, le premier, y résida de manière stable, tandis que plus tard Domitien y fit construire une splendide villa, dont les vestiges sont aujourd’hui visibles dans les jardins pontificaux. L’histoire chrétienne du lieu commence avec la donation de Constantin à l’Église d’Albano : un geste qui marque symboliquement le passage de la gloire impériale à la lumière de l’Évangile.

Le nom Castel Gandolfo dérive du latin Castrum Gandulphi, le château construit par la famille Gandolfi au XIIe siècle. Lorsque le château passa au Saint-Siège en 1596, il devint la résidence d’été des Pontifes, et le lien entre ce lieu et le ministère du Successeur de Pierre devint profond et durable.

La « Specola Vaticana » : contempler le ciel, louer le Créateur

L’observatoire astronomique du Vatican, fondé par le pape Léon XIII en 1891 et transféré dans les années 1930 à Castel Gandolfo en raison de la pollution lumineuse de Rome, revêt une importance spirituelle particulière. Elle témoigne de la manière dont la science, lorsqu’elle est orientée vers la vérité, conduit à louer le Créateur.

Au fil des ans, la Specola a contribué à des projets astronomiques majeurs tels que la Carte du Ciel et à la découverte de nombreux objets célestes.

Avec la détérioration continue des conditions d’observation, même dans les Castelli Romani, l’activité scientifique s’est principalement déplacée dans les années 1980 vers l’Observatoire du Mont Graham en Arizona (USA), où le Vatican Observatory Research Group poursuit ses recherches astrophysiques. Castel Gandolfo reste cependant un centre d’études important. Depuis 1986, il accueille tous les deux ans la Vatican Observatory Summer School, dédiée aux étudiants et diplômés en astronomie du monde entier. La Specola organise également des conférences spécialisées, des événements de vulgarisation, des expositions de météorites et des présentations de matériaux historiques et artistiques sur le thème astronomique, le tout dans un esprit de recherche, de dialogue et de contemplation du mystère de la création.

Une église au cœur de la ville et de la foi

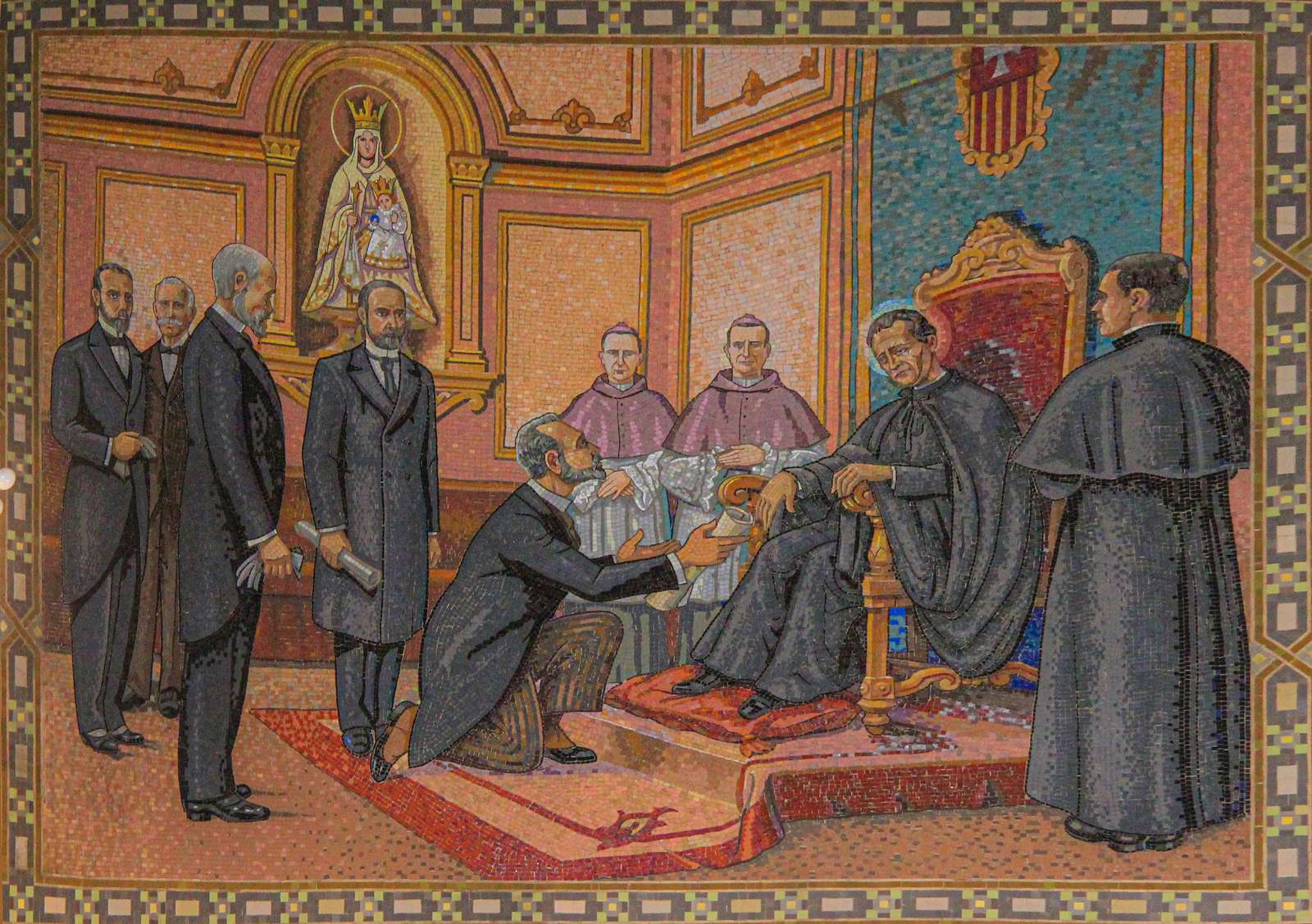

Au XVIIe siècle, le pape Alexandre VII confia à Gian Lorenzo Bernini la construction d’une chapelle palatine pour les employés des Villas Pontificales. Le projet, initialement conçu en l’honneur de saint Nicolas de Bari, fut finalement dédié à saint Thomas de Villeneuve, religieux augustin canonisé en 1658. L’église fut consacrée en 1661 et confiée aux Augustins, qui la gérèrent jusqu’en 1929. Avec la signature des Accords du Latran, le pape Pie XI confia aux Augustins la charge pastorale de la nouvelle Paroisse Pontificale de Sant’Anna au Vatican, tandis que l’église de San Tommaso da Villanova fut ensuite confiée aux Salésiens.

La beauté architecturale de cette église, fruit du génie baroque, est au service de la foi et de la rencontre entre Dieu et l’homme. De nombreux mariages, baptêmes et liturgies y sont célébrés aujourd’hui, attirant des fidèles du monde entier.

La maison salésienne

Les Salésiens sont présents à Castel Gandolfo depuis 1929. À cette époque, le village connut un développement notable, tant démographique que touristique, également grâce au début des célébrations papales dans l’église Saint-Thomas-de-Villeneuve. Chaque année, lors de la solennité de l’Assomption, le pape célébrait la Sainte Messe dans la paroisse pontificale, une tradition initiée par saint Jean XXIII le 15 août 1959, lorsqu’il sortit à pied du Palais Pontifical pour célébrer l’Eucharistie parmi le peuple. Cette coutume s’est maintenue jusqu’au pontificat du pape François, qui a interrompu les séjours estivaux à Castel Gandolfo. En 2016, en effet, l’ensemble du complexe des Villas Pontificales a été transformé en musée et ouvert au public.

La maison salésienne a fait partie de l’Inspection Romaine et, de 2009 à 2021, de la Circonscription Salésienne Italie Centrale. Depuis 2021, elle est passée sous la responsabilité directe du Siège Central, avec un directeur et une communauté nommés par le Recteur Majeur. Actuellement, les salésiens présents proviennent de différentes nations (Brésil, Inde, Italie, Pologne) et sont actifs dans la paroisse, les aumôneries et l’oratoire.

Les espaces pastoraux, bien qu’appartenant à l’État de la Cité du Vatican et donc considérés comme des zones extraterritoriales, font partie du diocèse d’Albano- Les salésiens participent activement à la vie pastorale de ce diocèse. Ils sont impliqués dans la catéchèse diocésaine pour adultes, dans l’enseignement à l’école théologique diocésaine, et au Conseil Presbytéral en tant que représentants de la vie consacrée.

Outre la paroisse Saint-Thomas-de-Villeneuve, les Salésiens gèrent également deux autres églises : Marie-Auxiliatrice (également appelée « Saint-Paul », du nom du quartier) et Madone-du-Lac, voulue par saint Paul VI. Toutes deux furent construites entre les années 1960-1970 pour répondre aux besoins pastoraux d’une population en croissance.

L’église paroissiale conçue par Bernini est aujourd’hui la destination de nombreux mariages et baptêmes célébrés par des fidèles du monde entier. Chaque année, avec les autorisations nécessaires, des dizaines, parfois des centaines de célébrations y ont lieu.

Le curé est responsable de la communauté paroissiale, mais également aumônier des Villas Pontificales et il accompagne spirituellement les employés du Vatican qui y travaillent.

L’oratoire, actuellement géré par des laïcs, voit l’implication directe des Salésiens, notamment dans la catéchèse. Lors des week-ends, des fêtes et des activités estivales comme l’Estate Ragazzi, des étudiants salésiens résidant à Rome y collaborent également, offrant un précieux soutien. Près de l’église Marie-Auxiliatrice existe également un théâtre actif, avec des groupes paroissiaux qui organisent des spectacles, lieu de rencontre, de culture et d’évangélisation.

Vie pastorale et traditions

La vie pastorale est rythmée par les principales fêtes de l’année : saint Jean Bosco en janvier, Marie Auxiliatrice en mai avec une procession dans le quartier San Paolo, la fête de la Madonna del Lago – et donc la fête du Lac – le dernier samedi d’août, avec la statue portée en procession sur une barque sur le lac. Cette dernière célébration implique de plus en plus les communautés environnantes, attirant de nombreux participants, dont de nombreux motards, avec lesquels on a commené d’organiser des moments de rencontre.

Le premier samedi de septembre, la fête patronale de Castel Gandolfo est célébrée en l’honneur de saint Sébastien, avec une grande procession en ville. La dévotion à saint Sébastien remonte à 1867, lorsque la ville fut épargnée par une épidémie qui frappa durement les villages voisins. Bien que la mémoire liturgique tombe le 20 janvier, la fête locale est célébrée en septembre, à la fois en souvenir de la protection obtenue et pour des raisons climatiques et pratiques.

Le 8 septembre on célèbre le patron de l’église, saint Thomas de Villeneuve, coïncidant avec la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. À cette occasion a également lieu la fête des familles, destinée aux couples qui se sont mariés dans l’église de Bernini : elles sont invitées à revenir pour une célébration communautaire, une procession et un moment convivial. L’initiative a eu d’excellents résultats et se consolide au fil du temps.

Une curiosité : la boîte aux lettres

À côté de l’entrée de la maison salésienne se trouve une boîte aux lettres, connue sous le nom de « Boîte des correspondances », considérée comme la plus ancienne encore en usage. Elle remonte en effet à 1820, vingt ans avant l’introduction du premier timbre au monde, le célèbre Penny Black (1840). C’est une boîte officielle des Postes Italiennes toujours active, mais aussi un symbole éloquent : une invitation à la communication, au dialogue, à l’ouverture du cœur. Le retour du pape Léon XIV à sa résidence d’été l’augmentera sûrement.

Castel Gandolfo reste un lieu où le Créateur parle à travers la beauté de la création, la Parole proclamée et le témoignage d’une communauté salésienne qui, dans la simplicité du style de Don Bosco, continue d’offrir accueil, formation, liturgie et fraternité, rappelant à ceux qui fréquentent ces lieux en quête de paix et de sérénité que la vraie paix et sérénité ne se trouvent qu’en Dieu et dans sa grâce.