Tiempo de lectura: 7 min.

1. Perfil biográfico

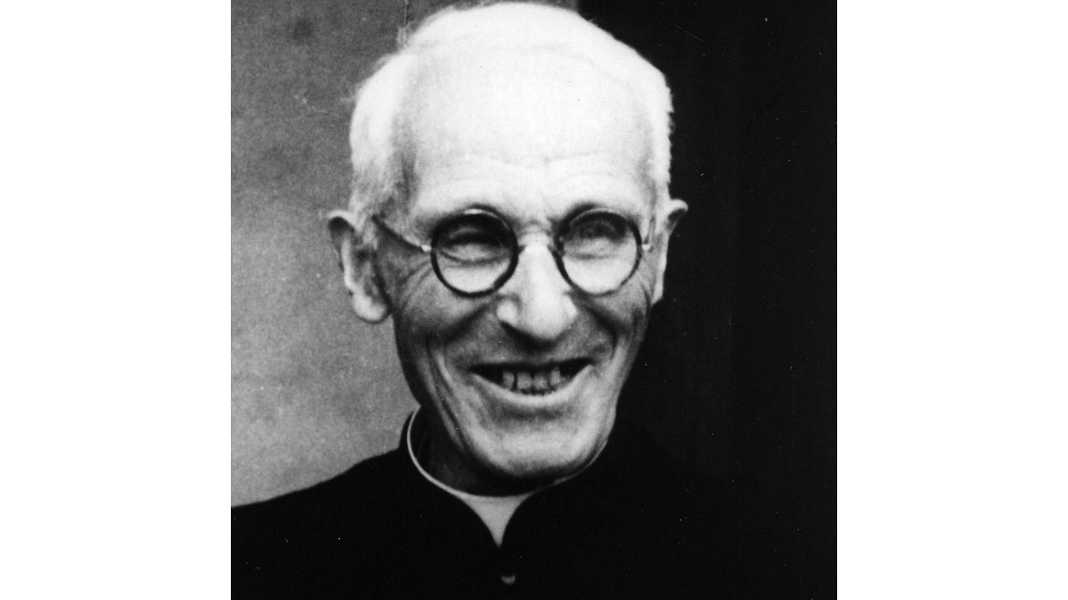

El Venerable José Augusto Arribat nació el 17 de diciembre de 1879 en Trédou (Rouergue – Francia). La pobreza de su familia obligó al joven Augusto a comenzar los estudios secundarios en el oratorio salesiano de Marsella recién a la edad de 18 años. Debido a la situación política del cambio de siglo, comenzó la vida salesiana en Italia y recibió la sotana de manos del Beato Miguel Rua. De vuelta a Francia comenzó, como todos sus hermanos, la vida salesiana en un estado de semiclandestinidad, primero en Marsella y luego en La Navarre, fundada por Don Bosco en 1878.

Ordenado sacerdote en 1912, fue llamado a filas durante la Primera Guerra Mundial y trabajó como enfermero camillero. Tras la guerra, el P. Arribat continuó trabajando intensamente en La Navarre hasta 1926, tras lo cual se trasladó a Niza, donde permaneció hasta 1931. Regresó a La Navarre como director y al mismo tiempo encargado de la parroquia de San Isidro, en el valle de Sauvebonne. Sus feligreses le llamaban “el santo del valle”.

Al final de su tercer año, fue enviado a Morges, en el cantón de Vaud (Suiza). Después recibió tres mandatos sucesivos de seis años cada uno, primero en Millau, luego en Villemur y finalmente en Thonon, en la diócesis de Annecy. Su periodo más peligroso y lleno de gracia fue probablemente su destino en Villemur durante la Segunda Guerra Mundial. De regreso a La Navarr2 en 1953, el P. Arribat permaneció allí hasta su muerte, el 19 de marzo de 1963.

2. Profundamente hombre de Dios

Hombre del deber cotidiano, nada era secundario para él, y todos sabían que se levantaba muy temprano para limpiar los aseos de los alumnos y el patio. Habiéndose convertido en director de la casa salesiana, y queriendo cumplir su deber hasta el final y a la perfección, por respeto y amor a los demás, a menudo terminaba sus jornadas muy tarde, acortando sus horas de descanso. Por otra parte, estaba siempre disponible, acogedor con todos, sabiendo adaptarse a todos, ya fueran bienhechores y grandes propietarios, o empleados de la casa, manteniendo una preocupación permanente por los novicios y hermanos, y especialmente por los jóvenes que le habían sido confiados.

Este don total de sí mismo se manifestó hasta el heroísmo. Durante la Segunda Guerra Mundial no dudó en acoger a familias y jóvenes judíos, exponiéndose al grave riesgo de indiscreción o denuncia. Treinta y tres años después de su muerte, quienes fueron testigos directos de su heroísmo reconocieron el valor de su valentía y el sacrificio de su vida. Su nombre está inscrito en Jerusalén, donde fue reconocido oficialmente como “Justo entre las Naciones”.

Fue reconocido por todos como un verdadero hombre de Dios, que hizo “todo por amor, y nada por la fuerza”, como solía decir San Francisco de Sales. He aquí el secreto de una irradiación, de cuyo alcance tal vez él mismo no se dio cuenta.

Todos los testigos constataron la fe viva de este siervo de Dios, hombre de oración, sin ostentación. Su fe era la fe radiante de un hombre siempre unido a Dios, un verdadero hombre de Dios, y en particular un hombre de la Eucaristía.

Cuando celebraba la Misa o cuando rezaba, emanaba de su persona una especie de fervor que no podía pasar desapercibido. Un hermano declaró que “al verle hacer su gran señal de la cruz, todos sentían un oportuno recuerdo de la presencia de Dios. Su recogimiento en el altar era impresionante”. Otro salesiano recuerda que “hacía sus genuflexiones a la perfección con una valentía, una expresión de adoración que llevaba a la devoción”. El mismo añade: “Fortaleció mi fe”.

Su visión de la fe brillaba en el confesionario y en las conversaciones espirituales. Comunicaba su fe. Hombre de esperanza, confiaba en Dios y en su Providencia en todo momento, manteniendo la calma en la tormenta y difundiendo una sensación de paz por doquier.

Esta profunda fe se afinó aún más en él durante los últimos diez años de su vida. Ya no tenía responsabilidades ni podía leer con facilidad. Sólo vivía de lo esencial y daba testimonio de ello con sencillez acogiendo a todos aquellos que sabían bien que su escasa visión no le impedía ver con claridad en sus corazones. Al fondo de la capilla, su confesionario era un lugar asediado por jóvenes y vecinos del valle.

3. “No he venido para que me sirvan…”

La imagen que los testigos han conservado del padre Augusto es la del servidor del Evangelio, pero en el sentido más humilde. Barrer el patio, limpiar los aseos de los alumnos, lavar los platos, cuidar y velar por los enfermos, palear el jardín, rastrillar el parque, decorar la capilla, atar los zapatos de los niños, peinarlos, nada le repugnaba y era imposible apartarle de estos humildes ejercicios de caridad. El “buen padre” Arribat, era más generoso con hechos concretos que con palabras: cedía de buen grado su habitación al visitante ocasional, que se arriesgaba a ser alojado con menos comodidad que él. Su disponibilidad era permanente, en todo momento. Su preocupación por la limpieza y la pobreza digna no le dejaban tranquilo, pues la casa tenía que ser acogedora. Hombre de fácil contacto, aprovechaba sus largas marchas para saludar a todo el mundo y dialogar, incluso con los “traga-sacerdotes”.

El P. Arribat vivió más de treinta años en Navarre, en la casa que el propio Don Bosco quiso poner bajo la protección de San José, cabeza y servidor de la Sagrada Familia, modelo de fe en el ocultamiento y la discreción. En su solicitud por las necesidades materiales de la casa y por su cercanía a todas las personas dedicadas al trabajo manual, campesinos, jardineros, obreros, empleados, gente de cocina o lavandería, este sacerdote hacía pensar en San José, cuyo nombre también llevaba. ¿Acaso no murió el 19 de marzo, fiesta de San José?

4. Un auténtico educador salesiano

“La Providencia me ha confiado de manera especial el cuidado de los niños”, decía para resumir su vocación específica de salesiano, discípulo de Don Bosco, al servicio de los jóvenes, especialmente de los más necesitados.

El P. Arribat no tenía ninguna de las cualidades particulares que se imponen fácilmente a los jóvenes por fuera. No era un gran deportista, ni un intelectual brillante, ni un conferenciante que atrajera multitudes, ni un músico, ni un hombre de teatro o de cine, ¡nada de eso! ¿Cómo explicar la influencia que ejercía sobre los jóvenes? Su secreto no era otro que lo que había aprendido de Don Bosco, que conquistó su pequeño mundo con tres cosas consideradas fundamentales en la educación de la juventud: la razón, la religión y la bondad. Como “padre y maestro de la juventud” sabía hablar el lenguaje de la razón con los jóvenes, motivar, explicar, persuadir, convencer a sus alumnos, evitando los impulsos de la pasión y la ira. Colocó la religión en el centro de su vida y de su acción, no en el sentido de imposición forzada, sino en el testimonio luminoso de su relación con Dios, Jesús y María. En cuanto a la bondad amorosa, con la que se ganaba el corazón de los jóvenes, conviene recordar sobre el siervo de Dios lo que decía San Francisco de Sales: “Se cazan más moscas con una cucharada de miel que con un barril de vinagre”.

Especialmente autorizado es el testimonio del P. Pietro Ricaldone, futuro sucesor de Don Bosco, que escribió tras su visita canónica en 1923-1924: “¡El P. Arribat Augusto es catequista, confesor y lee los votos de conducta! Es un santo hermano. Sólo su bondad puede hacer menos incompatibles sus diferentes deberes”. Luego repite sus elogios: “Es un excelente hermano, sin demasiada salud. Por sus buenos modales goza de la confianza de los jóvenes mayores, que casi todos acuden a él”.

Una cosa que llamaba la atención era el respeto casi ceremonioso que mostraba a todo el mundo, pero especialmente a los niños. A un pequeño de ocho años le llamaba “Monseñor”. Una señora declaró: “Respetaba tanto al otro que éste se veía casi obligado a elevarse a la dignidad que le correspondía como hijo de Dios, y todo ello sin hablar siquiera de religión”.

De rostro abierto y sonriente, este hijo de San Francisco de Sales y Don Bosco no molestaba a nadie. Si la delgadez de su persona y su ascetismo recordaban al santo Cura de Ars y a Don Rua, su sonrisa y su dulzura eran típicamente salesianas. Como dijo un testigo: “Era el hombre más natural del mundo, lleno de humor, espontáneo en sus reacciones, joven de corazón”.

Sus palabras, que no eran las de un gran orador, eran eficaces porque emanaban de la sencillez y el fervor de su alma.

Uno de sus antiguos alumnos testimoniaba: “En nuestras cabezas de niños, en nuestras conversaciones de infancia, después de oír los relatos de la vida de Juan María Vianney, solíamos representarnos al P. Arribat como si fuera para nosotros el Santo Cura de Ars. Las horas de catecismo, presentadas en un lenguaje sencillo pero verdadero, eran seguidas con gran atención. Durante la misa, los bancos del fondo de la capilla estaban siempre llenos. Teníamos la impresión de encontrarnos con Dios en su bondad y esto marcó nuestra juventud”.

5. ¿Don Arribat ecologista?

He aquí un rasgo original para completar el cuadro de esta figura aparentemente ordinaria. Se le consideraba casi un ecologista antes de que este término se generalizara. Pequeño agricultor, había aprendido a amar y respetar profundamente la naturaleza. Sus composiciones juveniles están llenas de frescura y observaciones muy finas, con un toque de poesía. Compartió espontáneamente el trabajo de este mundo rural, donde vivió gran parte de su larga vida.

Hablando de su amor por los animales, cuántas veces se le vio “al buen padre, con una caja bajo el brazo, llena de migas de pan, haciendo laboriosamente el camino del refectorio a sus palomas con pasitos muy dolorosos”. Hecho increíble para los que no vieron, dice la persona que presenció la escena, las palomas, en cuanto le vieron, se adelantaron hacia la reja como para darle la bienvenida. Abrió la jaula e inmediatamente vinieron hacia él, algunas de pie sobre sus hombros. “Les hablaba con expresiones que no recuerdo, era como si las conociera a todas. Cuando un niño le trajo una cría de gorrión que había sacado del nido, le dijo: “Debes darle la libertad”. También se cuenta la historia de un perro lobo bastante feroz, que sólo él fue capaz de domesticar, y que llegó a yacer junto a su ataúd tras su muerte.

El rápido perfil espiritual de Don Augusto Arribat nos ha dado algunos rasgos espirituales de los rostros de los santos a los que se sentía cercano: la bondad amorosa de Don Bosco, el ascetismo de Don Rua, la dulzura de San Francisco de Sales, la piedad sacerdotal del santo Cura de Ars, el amor a la naturaleza de San Francisco de Asís y el trabajo constante y fiel de San José.