Tiempo de lectura: 16 min.

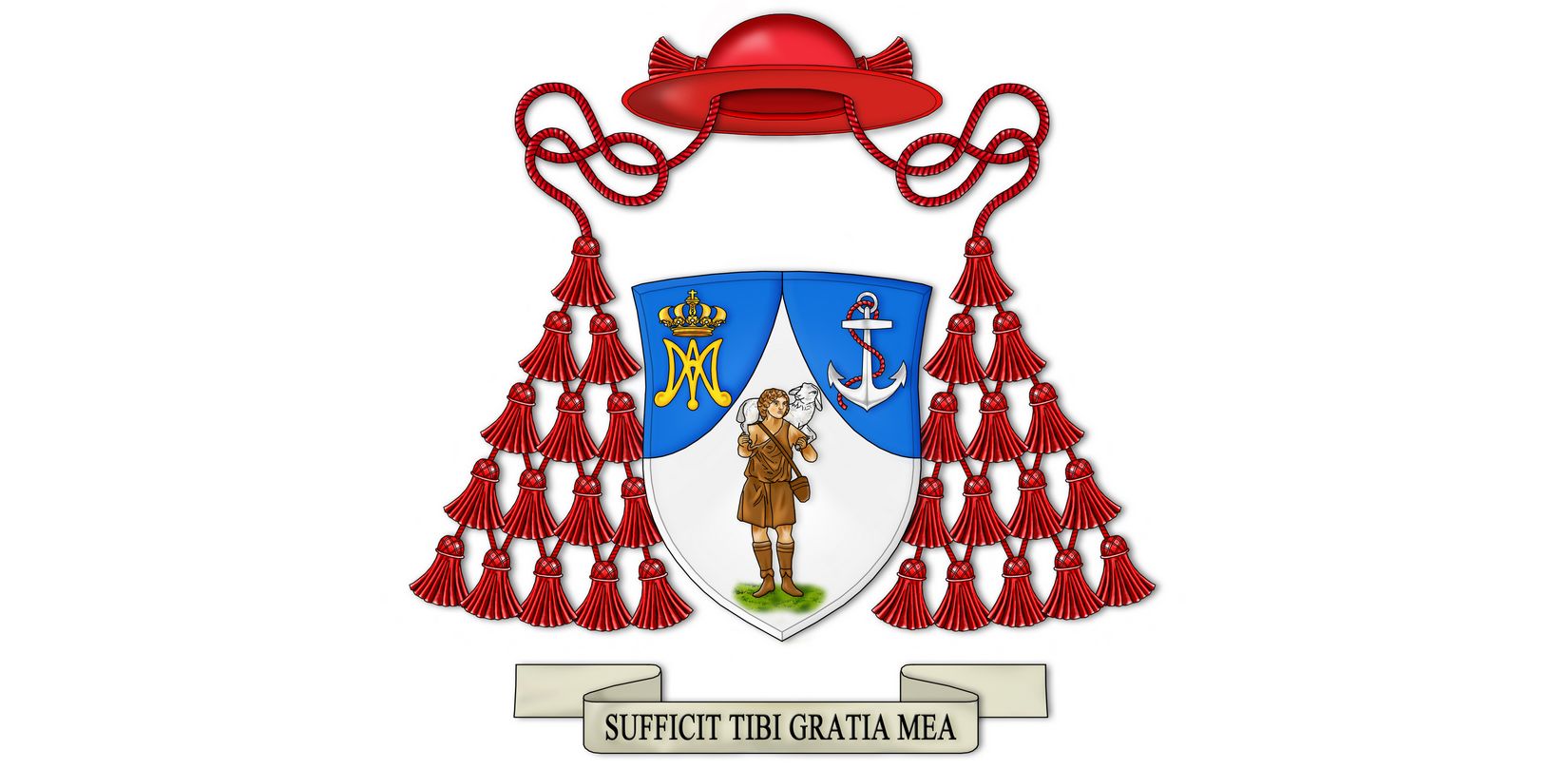

Presentamos el Escudo de Su Eminencia Reverendísima, Cardenal Ángel FERNÁNDEZ ARTIME SdB, Rector Mayor de la Pía Sociedad de San Francisco de Sales (Salesianos de Don Bosco).

Todo clérigo que es nombrado cardenal por el Papa debe componer un escudo que le represente.

Un escudo no es sólo una formalidad tradicional. Representa lo más importante para una persona, familia o institución, y permite su identificación a través del espacio y del tiempo. Aparecieron, según algunas investigaciones, en la época de las Cruzadas, cuando los caballeros cristianos las aplicaban en sus ropas, arreos de caballos, escudos y estandartes, para reconocer claramente a aliados y adversarios. Más tarde, se diversificaron y pasaron a las familias nobles y también a la Iglesia, hasta el punto de que también ha aparecido una ciencia, la heráldica, que se ocupa de su estudio.

En la Iglesia, los escudos eclesiásticos fueron normalizados en 1905, por el Papa San Pío X, en el motu proprio “Inter multiplices cura”. Así, un escudo eclesiástico consta de un escudo personal (blasón), numerosos ornamentos externos que recuerdan las insignias de las dignidades a las que se refieren (el del cardenal es un galero rojo con 15 borlas rojas) y un lema personal, generalmente en latín, como declaración de fe. Los elementos del escudo hacen referencia al nombre del titular, sus orígenes, su sede y símbolos religiosos que recuerdan mensajes teológicos y valores espirituales o sintetizan ideales de vida y programas pastorales.

BLASÓN

“Plata, con una capa[i] azul. En la parte I la figura característica de Jesús Buen Pastor, encontrada en las Catacumbas de San Calixto, en Roma, toda natural[ii] ; En el II al monograma MA, de oro, timbrado[iii] por una corona del mismo; en el III al ancla de dos garfios[iv] , de plata, acordonada de gules. El escudo está timbrado con un sombrero[v] con cordones y borlas rojas. Las borlas, en número de treinta, están dispuestas quince a cada lado, en cinco órdenes de 1, 2, 3, 4, 5[vi] , Bajo el escudo, en la lista de plata, el lema en letras mayúsculas negras: «SUFFICIT TIBI GRATIA MEA”.

EXÉGESIS

“El hombre medieval (…) vive en un ‘bosque de símbolos’. San Agustín dijo: el mundo está hecho de signa y de ‘re’, de signos, es decir, de símbolos, y de cosas. Las ‘res’ que son la verdadera realidad permanecen ocultas; el hombre sólo capta los signos. El libro esencial, la Biblia, contiene una estructura simbólica. A cada personaje, a cada acontecimiento del Antiguo Testamento corresponde un personaje, un acontecimiento del Nuevo Testamento. El hombre medieval se dedica constantemente a “descifrar”, lo que refuerza su dependencia de los clérigos, eruditos en el campo del simbolismo. El simbolismo preside el arte y, en particular, la arquitectura, donde la iglesia es ante todo una estructura simbólica. Impera en la política, donde el peso de las ceremonias simbólicas como la consagración del rey es considerable, donde las banderas, las armas, los emblemas, tienen una importancia capital. Reina en la literatura, donde a menudo adopta la forma de alegoría’[vii].

Los gestos y los símbolos remiten, por tanto, a algo más profundo: a un mensaje, a un valor, a una idea que va más allá del propio signo.

“En la vida humana, los signos y los símbolos ocupan un lugar importante. Como ser corporal y espiritual a la vez, el hombre expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás a través del lenguaje, los gestos y las acciones. Lo mismo ocurre en su relación con Dios”[viii] .

“El erudito y famoso heraldista Goffredo di Crollalanza en Génesis e Storia del Linguaggio Blasonico (1876) entre otras cosas escribe: ‘La heráldica tuvo a la caballería como su autor, la necesidad como motivo, los trofeos como propósito, los torneos y las cruzadas como ocasión, el campo de batalla como cuna, la armadura como campo, el diseño como medio, el símbolo como auxiliar, la creación como materia, la ideología como concepto, y el blasón como consecuencia. Y añade: “El blasón no es la ilustración; como la mente no es el alma, sino la manifestación del alma”[ix] .

“La heráldica es un lenguaje complejo y particular compuesto por una miríada de figuras y el escudo de armas es una marca que pretende ensalzar una hazaña particular, un hecho importante, una acción que debe perpetuarse”.

Esta ciencia documental de la historia estaba al principio reservada a los caballeros y a los participantes en hechos de armas, bélicos o deportivos, que se hacían reconocer por su escudo, colocado en el escudo, el casco, la bandera y también en el manto del caballo, representando la única manera de distinguirse unos de otros.

La heráldica de los caballeros fue imitada casi inmediatamente por la Iglesia, a pesar de que los organismos eclesiásticos de la época preheráldica ya tenían sus propios signos distintivos, hasta el punto de que cuando surgió la heráldica en el siglo XII, estas figuras adoptaron los colores y el aspecto de esa simbología.

La heráldica eclesiástica en nuestro tiempo está viva, es actual y se utiliza ampliamente. Para un prelado, sin embargo, el uso de un escudo de armas debe definirse hoy como símbolo, figura alegórica, expresión gráfica, síntesis y mensaje de su ministerio.

Hay que recordar que a los clérigos siempre se les prohibió ejercer la milicia y portar armas, por lo que no se debió adoptar el término “escudo” o “armadura” propio de la heráldica; sin embargo, hay que decir que, hasta tiempos recientes, los clérigos utilizaban su escudo familiar, muy a menudo desprovisto de todo simbolismo religioso.

El propio simbolismo de la Iglesia romana procede del Evangelio y está representado por las llaves entregadas por Cristo al apóstol Pedro.

La heráldica eclesiástica en nuestro tiempo es viva, actual y ampliamente utilizada. Para un cardenal, el uso de un escudo de armas debe definirse hoy como símbolo, figura alegórica, expresión gráfica, síntesis y mensaje de su ministerio»[x] .

En la primera época, los escudos eclesiásticos tenían el escudo timbrado por la mitra con las cernejas revoloteando; con el paso del tiempo, sin embargo, se consolidó en la parte superior del escudo la capa prelaticia con los cordones y los diversos órdenes de borlas o lazos, de diferente número según la dignidad, todos en verde si eran obispos, arzobispos y patriarcas, todos en rojo si eran cardenales de la Santa Iglesia Romana.

También observamos que la “Instrucción sobre las vestiduras, títulos y escudos de cardenales, obispos y prelados inferiores” del 31 de marzo de 1969, firmada por el cardenal secretario de Estado Amleto Cicognani, afirma textualmente en su artículo 28: “Se permite a los cardenales y obispos utilizar el escudo. La configuración de este escudo debe ajustarse a las normas que regulan la heráldica y ser convenientemente sencilla y clara. Tanto el báculo como la mitra deberán eliminarse del escudo»[xi] .

En el artículo 29 se especifica que se permite a los cardenales fijar su escudo en la fachada de la iglesia que se les atribuya como título o diaconía.

Los excelentísimos y reverendísimos obispos estampan, de hecho, el escudo, unido a una sencilla cruz astilar (con un travesaño), dorada, trebolada, colocada en un asta, con el sombrero, cordones y borlas de color verde. Las borlas, en número de doce, están dispuestas seis a cada lado, en tres órdenes de 1, 2, 3.

Los excelentísimos y reverendísimos arzobispos estampan el escudo, unido a una cruz astillar patriarcal de oro, trifoliada, colocada en asta, con el sombrero, cordones y borlas de color verde. Los lazos, veinte en número, están dispuestos diez a cada lado, en cuatro órdenes de 1, 2, 3, 4.

Los excelentísimos y reverendísimos Patriarcas estampan el escudo, unido a una cruz astilar patriarcal de oro, trifoliada, colocada en un asta, con el sombrero, cordones y borlas de color verde. Los lazos, treinta en número, están dispuestos quince a cada lado, en cinco órdenes de 1, 2, 3, 4, 5[xii] .

Los más eminentes y reverendos cardenales de la Santa Iglesia Romana estampan el escudo, revestido de una cruz astilar patriarcal de oro, trifoliada, colocada en un asta, con la capa, cordones y borlas de color rojo. Los lazos en número de treinta están dispuestos quince a cada lado, en cinco órdenes de 1, 2, 3, 4, 5.

Se dice que el origen y el uso de sombreros de color verde, para patriarcas, arzobispos y obispos, deriva de España, donde, en la Edad Media, los prelados llevaban un sombrero de color verde. De ahí que los escudos de obispos, arzobispos y patriarcas lleven estampado un sombrero de color verde.

En 1245, en el Concilio de Lyon, el Papa Inocencio IV (1243-1254) concedió a los cardenales un sombrero rojo, como insignia especial de honor y reconocimiento entre los demás prelados, para que lo llevaran cuando cabalgaran por la ciudad. Lo prescribió en rojo para exhortarles a estar siempre dispuestos a derramar su sangre para defender la libertad de la Iglesia y del pueblo cristiano. Y es por esta razón que desde el siglo XIII los cardenales han estampado su escudo con un sombrero rojo, adornado con cordones y borlas del mismo color.

Por último, el Eminentísimo y Reverendísimo Cardenal Chambelán de la Santa Iglesia Romana lleva el escudo con el mismo sombrero que los demás cardenales, pero timbrado con el gonfalón papal, durante el munere, es decir, durante la Sede Apostólica vacante. El estandarte papal o estandarte papal, también llamado basilica, tiene forma de paraguas con granos rojos y amarillos con los colgantes cortados en vajo y de colores contrastados, sostenido por un asta en forma de lanza con un alto y cruzado por las llaves papales, una dorada y la otra plateada, decusadas, con las horcas hacia arriba, atadas con cinta roja.

Los mismos colores verde o rojo deben utilizarse también en la tinta de los sellos y escudos de las escrituras, estos últimos con los signos convencionales prescritos que indican los esmaltes.

El blasón – descripción heráldica – del escudo del Cardenal Ángel FERNÁNDEZ ARTIME SdB no lleva el escudo unido a una cruz astilar de oro, colocada en un asta, porque no es obispo. Será consagrado al orden episcopal el próximo año, después de que cese como Rector Mayor de los Salesianos de Don Bosco, y en ese momento su escudo estará unido a una cruz astilar, colocada en un asta.

A lo largo de los siglos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Patrística, las leyendas de los santos y la Liturgia han ofrecido a la Iglesia los más variados temas para sus símbolos, destinados a convertirse en figuras heráldicas.

Tales símbolos aluden casi siempre a las tareas pastorales o apostólicas de los institutos eclesiásticos, tanto seculares como regulares, o tienden a indicar la misión del clero, recordar antiguas tradiciones de culto, recuerdos de santos patronos, piadosas devociones locales.

LOS ESMALTES

Una de las reglas fundamentales que rigen la heráldica establece que el que menos tiene, más puede, en lo que respecta a la composición de los esmaltes, las figuras y las poses del escudo.

Y la armadura que examinaremos a continuación está compuesta por los metales oro y plata y los colores azul y rojo.

Buscar el propio escudo, por tanto, el verdadero, poder enarbolarlo como estandarte, con el que marcar las cartas, comprender plenamente sus símbolos, ¿no es, en cierto modo, buscarse a sí mismo, su propia imagen, su propia dignidad?

Así es como un acto, que sólo podría leerse formalmente, puede adquirir en cambio un significado simbólico y muy significativo.

Oro, plata, azul y rojo, pues, son los esmaltes que figuran en el escudo de armas de nuestra Eminencia el Cardenal Ángel FERNÁNDEZ ARTIME SdB., pero ¿qué símbolos contienen y desprenden estos esmaltes, qué mensajes transmiten a la humanidad, a menudo aturdida, ahora en el siglo XXI?

Los ‘metales’, oro y plata, representan heráldicamente y recuerdan las antiguas armaduras de los caballeros que, según su grado de nobleza, eran de hecho doradas o plateadas; el oro, además, es símbolo de la realeza divina, mientras que la plata alude a María. El “color” azul recuerda el mar que atravesaron los cruzados en su camino hacia Tierra Santa, mientras que el “color” rojo, considerado por muchos heraldistas como el primero entre los colores de armas, la sangre viva derramada por los cruzados.

Profundizando más concretamente en el simbolismo heráldico de los “esmaltes”, recordamos que entre los “metales”, el oro representa la Fe entre las virtudes, el sol entre los planetas, el león entre los signos zodiacales, julio entre los meses, el domingo entre los días de la semana, el topacio entre las piedras preciosas, la adolescencia hasta los veinte años entre las edades del hombre, el girasol entre las flores, el siete entre los números y él mismo entre los metales; la plata representa la Esperanza entre las virtudes, la luna entre los planetas, Cáncer entre los signos del zodíaco, junio entre los meses, el lunes entre los días de la semana, la perla entre las piedras preciosas, el agua entre los elementos, la infancia hasta los siete años entre las edades del hombre, el flemático entre los temperamentos, el lirio entre las flores, el dos entre los números y él mismo entre los metales.

Entre los “colores”, el azul claro simboliza la Justicia entre las virtudes, Júpiter entre los planetas, Tauro y Libra entre los signos zodiacales, abril y septiembre entre los meses, el martes entre los días de la semana, el zafiro entre las piedras preciosas, el aire entre los elementos, el verano entre las estaciones, la infancia hasta los quince años entre las edades del hombre, el colérico entre los temperamentos, la rosa entre las flores, el seis entre los números y el estaño entre los metales, mientras que el rojo, la Caridad entre las virtudes teologales, Marte entre los planetas, Aries y Escorpio entre los signos zodiacales, marzo y octubre entre los meses, el miércoles entre los días de la semana, el rubí entre las piedras preciosas, el fuego entre los elementos, el otoño entre las estaciones, la virilidad hasta los cincuenta años entre las edades del hombre, el sanguíneo entre los temperamentos, el clavel entre las flores, el tres entre los números y el cobre entre los metales.

El rojo: “es también un recuerdo de Oriente y de las expediciones ultramarinas, así como una demostración de justicia, crueldad e ira. Ignescunt irae, decía Virgilio. Por último, como fue consagrado a Marte por los antiguos, significa impulsos intrépidos, grandiosos y fuertes. Los españoles llaman al campo rojo ‘sangriento’, porque les trae a la memoria las batallas que libraron contra los moros. Encontramos un nombre similar en Alemania en blütige Fahne, vexillum, cruentum, un campo todo rojo sin ninguna figura, que indica derechos de realeza, y que se encuentra en las armas de Prusia, Anhalt, etc. El rojo es, con el azul, uno de los dos colores más utilizados en los escudos de armas; pero se encuentra con más frecuencia en las armas de las familias borgoñonas, normandas, gasconas, bretonas, españolas, inglesas, italianas y polacas. En las banderas, el rojo representa la audacia y el valor, y parece que fue adoptado en un principio por los adoradores del fuego”[xiii] .

Entre los “colores”, el “natural” es “una figura reproducida en su color natural (es decir, tal y como aparece en la naturaleza) y no como esmalte heráldico}2[xiv] .

Nos gustaría señalar que también fue necesario crear signos convencionales para comprender e identificar los “esmaltes” del escudo cuando éste se reproduce en sellos e impresiones en blanco y negro. Así, los heraldistas, a lo largo del tiempo, utilizaron diversos sistemas; por ejemplo, escribieron en los diversos campos ocupados por los esmaltes, la inicial de la primera letra correspondiente al color del esmalte, o identificaron los colores inscribiendo las siete primeras letras del alfabeto o, de nuevo, reprodujeron, en los campos del esmalte, los siete primeros números cardinales.

En el siglo XVII, el heraldista francés Vulson de la Colombière propuso unos signos convencionales especiales para reconocer el color de los esmaltes de los escudos reproducidos en blanco y negro. El heraldista padre Silvestro di Pietrasanta, de la Compañía de Jesús, fue el primero en hacer uso de ellos en su obra Tesserae gentilitiae ex legibus fecialium descriptae, difundiendo así su conocimiento y uso.

Este sistema de clasificación, que aún se utiliza hoy en día, identifica el rojo con líneas perpendiculares gruesas, el azul con horizontales, el verde con diagonales de izquierda a derecha, el morado con diagonales de derecha a izquierda y el negro con horizontales y verticales cruzadas, mientras que el dorado es punteado y el plateado sin sombreado.

Para representar el color “al naturele”, algunos heraldistas prevén otros signos convencionales, pero nosotros pretendemos abrazar la tesis del heraldista Goffredo di Crollalanza donde, para el color “al naturele”, tras recordar que puede colocarse sobre metal y sobre color indistintamente, sin infringir la ley de superposición de esmaltes, aclara que se expresa[xv] en dibujos dejando la pieza en blanco y sombreando la figura en los lugares apropiados.

También era de esta opinión el distinguido heraldista arzobispo Bruno Bernard Heim, que en los escudos pontificios de los papas Juan XXIII y Juan Pablo I que diseñó, en los reproducidos en blanco y negro, en la capa patriarcal de Venecia representa el león de San Marcos sin ningún signo convencional.

LAS FIGURAS

Jesús Buen Pastor

La figura de Jesús Buen Pastor responde a una profunda aspiración del hombre antiguo. Los judíos veían a Dios como el verdadero pastor que guía a su pueblo. Moisés, a su vez, había recibido el encargo de ser pastor y guía de su pueblo. Los griegos conocían la imagen del pastor de pie en un gran jardín y llevando una oveja sobre sus hombros. El jardín es una reminiscencia del paraíso.

Los griegos asocian al pastor con su anhelo de un mundo puro e incorrupto. En muchas culturas, el pastor es una figura paterna, un padre que cuida de sus hijos, una imagen de la preocupación paternal de Dios por la humanidad.

Los primeros cristianos hacen suya la aspiración de Israel y Grecia. Jesús es, como Dios, el pastor que conduce a su pueblo a la vida. Los cristianos de la cultura helenística asocian la figura del buen pastor con la de Orfeo, el cantor divino. Su canto amansaba a las bestias feroces y resucitaba a los muertos. Orfeo suele representarse en un paisaje idílico, rodeado de ovejas y leones.

Para los cristianos helenistas, Orfeo es una figura de Jesús. Jesús es el cantor divino, que con sus palabras pacifica lo que hay de salvaje y feroz en nosotros y revive lo que está muerto. Jesús, presentándose en el evangelio de Juan como el buen pastor, realiza las imágenes arquetípicas de la salvación contenidas en el alma humana bajo las imágenes del pastor. Esta figura, en el escudo, precisamente por su significado, se carga en la postura principal.

Monograma de María Auxiliadora

Este monograma, MA, estampado con una corona, todo en oro, simboliza a María Auxiliadora, la Madonna dI Don Bosco. Después del nombre de Jesús, no hay nombre más dulce, más poderoso, más consolador que el de María; un nombre ante el cual los Ángeles se inclinan en reverencia, la tierra se regocija, el infierno tiembla.

San Juan Bosco confió una vez a uno de sus primeros salesianos, Don Juan Cagliero, gran misionero en América Latina y futuro cardenal, que la: “Nuestra Señora quiere que la honremos con el título de Auxilio de los Cristianos”, añadiendo que: “Los tiempos son tan tristes que necesitamos que la Virgen Santa nos ayude a preservar y defender la fe cristiana”.

Este título mariano, en realidad, ya existía desde el siglo XVI en las letanías lauretanas y el Papa Pío VII instituyó la fiesta de María Auxiliadora en 1814 y la fijó para el 24 de mayo, en señal de acción de gracias, por el regreso a Roma, ese día, aclamado por el pueblo, tras el exilio decretado por Napoleón. Pero fue gracias a Don Bosco y a la construcción del Santuario de María Auxiliadora, en Turín Valdocco -deseado por la propia Virgen, que se apareció en una visión a la Santa, indicándole que quería ser honrada en el lugar exacto donde sufrieron la muerte los primeros mártires turineses Avventore, Ottavio y Solutore, soldados cristianos de la Legión Tebana- que el título de Auxiliadora volvió a cobrar actualidad en la Iglesia. Don Lemoyne, secretario particular del Santo, en su monumental biografía escribe textualmente: “Lo que parece claro e irrefutable es que entre Don Bosco y la Virgen existía ciertamente un pacto. Toda su gigantesca obra fue realizada no sólo en colaboración, sino incluso en asociación con la Virgen”.

Don Bosco, en consecuencia, recomendó a sus salesianos que difundieran la devoción a Nuestra Señora, bajo el título de Auxilio de los Cristianos, en cualquier parte del mundo. Pero Don Bosco no dejó la devoción a María Auxiliadora sólo a la devoción espontánea, sino que le dio estabilidad con una Asociación que tomó su nombre de Ella. Testigos directos vieron en la Asociación de los Devotos de María Auxiliadora una de las iniciativas más queridas por Don Bosco y de más amplia resonancia, después de la de las dos congregaciones religiosas (Salesianos e Hijas de María Auxiliadora) y la Asociación de los Cooperadores.

De hecho: “no es Don Bosco quien eligió a María; es María quien, enviada por su Hijo, tomó la iniciativa de elegir a Don Bosco y de fundar a través de él la obra salesiana, que es su obra, ‘su asunto’, para siempre”[xvi] .

El ancla

El ancla recuerda, en primer lugar, que el Cardenal Ángel FERNÁNDEZ ARTIME SdB, es hijo de un pescador del mar de España.

Conviene recordar, pues, que “El escudo salesiano es una condensación de estímulos esenciales para calificar a todo verdadero hijo de Don Bosco”. San Juan Bosco también quiso que las virtudes teologales estuvieran representadas en el escudo: para la Fe, la estrella; para la Esperanza, el ancla y para la Caridad, el corazón. Podría parecer que en el escudo salesiano está ausente la presencia indispensable de María Auxiliadora, de quien -decía Don Bosco- deriva todo lo salesiano. Pero el propio Fundador, y todos los primeros cohermanos, identificaron siempre en los símbolos del ancla, la estrella y el corazón, también la referencia a Jesús y a su Madre; y éste es otro aspecto de la densidad significativa que encierra el escudo”[xvii] .

De hecho, la vida y las acciones del salesiano son una expresión: de su fe, la estrella resplandeciente; de su esperanza, la gran ancla; y de su caridad pastoral, el corazón ardiente.

El ancla, en heráldica, simboliza la constancia[xviii]. “Instrumento utilizado en la navegación mediterránea, ya en la antigüedad se le concedía importancia como símbolo del dios del mar. El ancla prometía estabilidad y seguridad, por lo que se convirtió en el símbolo de la fe y la esperanza. Empleada al principio en las imágenes de tumbas precristianas como indicación profesional y como marcador de las tumbas de los marineros, debido a su forma de cruz, se convirtió en el cristianismo primitivo en un símbolo disfrazado de redención”[xix] .

Como el hombre, el símbolo también es lo que ha sido para ser auténticamente lo que será.

Por tanto, es necesario hacer memoria y esperanza de esta fuente tan rica e inagotable, de la que aún es posible beber para nuestro hoy.

Giorgio ALDRIGHETTI

Blasón y exégesis del heraldista Giorgio Aldrighetti de Chioggia (Venecia), miembro ordinario del Instituto Genealógico Heráldico Italiano.

Miniaturas del heraldista Enzo Parrino de Monterotondo (Roma).

[i] Partición heráldica consistente en un escudo dividido en tres secciones, de dos esmaltes diferentes, obtenidas por dos líneas curvas que, desde el punto medio de la cara superior del escudo, llegan a los puntos medios de las dos solapas laterales del escudo. (L. Caratti di Valfrei, Diccionario de Heráldica, Milán 1997, p. 50. entrada Cappato.

[ii] «Se trata de una figura reproducida en su color natural (es decir, tal y como aparece en la naturaleza) y no como un esmalte heráldico (Ibid., p. 18, entrada en natural).

[iii] «Son todos los diferentes ornamentos externos de un escudo de armas, colocados sobre un escudo». En este caso. sobre el monograma). (Ibid., p: 203, sello de entrada).

[iv] «Son los crampones del ancla», (La Caratti di Valfrei, Diccionario de Heráldica, cit., p. 211, entrada ganchos).

[v] Sombrero prelaticio, signo de dignidad eclesiástica, representado con un casquete semiesférico y ala plana y redonda característica del galero, tocado de ala ancha utilizado desde finales de la Edad Media hasta tiempos recientes por cardenales y otros prelados. Se utiliza como adorno externo no litúrgico del escudo. Adopta diferentes colores y está adornado con cordones de los que suelen colgar uno o varios lazos en forma de pirámide a ambos lados; la dignidad y el papel que desempeña el portador se deducen de su número y de los esmaltes del conjunto. (A. Cordero Lanza di Montezemolo-A. Pompili, Manuale di Araldica Ecclesiastica, cit., p. 116, entrada sobre el sombrero prelacial).

[vi] Los cardenales más eminentes y reverendos de la Santa Iglesia Romana estampan su escudo – unido a una cruz astillar de oro, trifoliada, colocada en un asta, si tienen consagración episcopal – con su sombrero, cordones y borlas de color rojo. Los lazos en número de treinta están dispuestos quince a cada lado, en cinco órdenes de 1, 2, 3, 4, 5.

[vii] Jacques Le Goff, El hombre medieval, Bari 1994, p. 34.

[viii] Catecismo de la Iglesia Católica, Ciudad del Vaticano 1999, p. 335.

[ix] A. Cordero Lanza di Montezemolo – A. Pompili, Manuale di Araldica Ecclesiastica, cit., p. 18.

[x] P. F. degli Uberti, Gli Stemmi Araldici dei Papi degli Anni Santi, Ed. Piemme, s. d

[xi] de L’Osservatore Romano, 31 de marzo de 1969.

[xii] El heraldista Su Excelencia Reverendísima Bruno Bernard Heim para el Escudo Patriarcal afirma: «Los Patriarcas adornan su escudo con un sombrero verde del que descienden dos cordones, también verdes, que terminan en quince lazos verdes a cada lado«. (B. B. Heim, La heráldica de la Iglesia católica, orígenes, usos, legislación, Ciudad del Vaticano 2000, p. 106.)

[xiii] G. Crollalanza (di), Enciclopedia heráldico-cavalleresca, Pisa 1886, pp. 516-517, entrada Rosso.

[xiv] L Caratti di Valfrei, Diccionario de Heráldica, Milán 1997, p. 18, entrada en natural.

[xv] A. Cordero Lanza di Montezemolo – A. Pompili, Manuale di Araldica Ecclesiastica, cit., p. 28, entrada Al naturale.

[xvi] Cooperadores de Dios, Roma 1976-1977, Edizioni Cooperatori, p. 69

[xvii] G. Aldrighetti, El bosque y las rosas. Nuestro escudo de armas. Boletín Salesiano, diciembre de 2018.

[xviii] L Caratti di Valfrei, Diccionario de Heráldica, cit., p. 21, entrada Ancora.

[xix] H. Biedermann, Enciclopedia de los símbolos, Milán 1989, p.30, entrada Ancora.