Tempo per lettura: 4 min.

Umiltà e Carità nell’Educazione e nell’Evangelizzazione dei Giovani

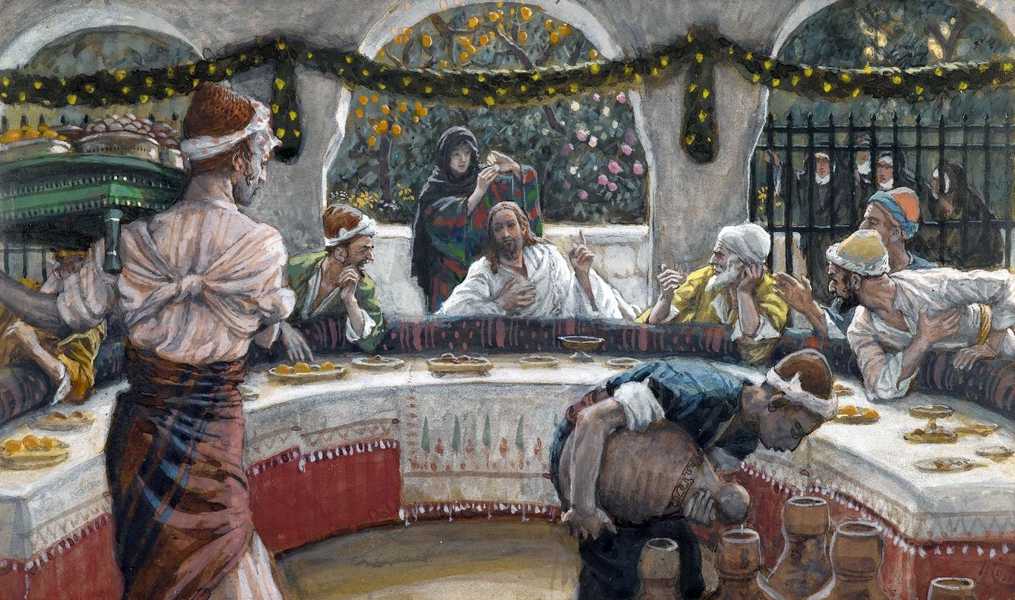

Nel capitolo 14 del Vangelo di Luca, troviamo il racconto quando Gesù accetta l’invito a cenare nella casa di un fariseo importante. Gesù entra in uno spazio denso di calcoli sociali e atteggiamenti religiosi di facciata dove la cena, in effetti, diventa un teatro dell’ambizione umana, dove gli ospiti si contendono posizioni che riflettano il loro status percepito e la loro importanza.

Gesù, sempre acuto osservatore acuto della natura umana, trasforma questo momento di manovre sociali in un profondo insegnamento sui fondamenti stessi del discepolato cristiano.

Cerchiamo di capire in che modo questa situazione parli a noi che siamo impegnati nell’educazione e nell’evangelizzazione dei giovani. Quanto spesso anche noi ci troviamo condizionati da alcuni tratti che Gesù chiama per nome: la sottile competizione per il riconoscimento e l’influenza; il voler apparire il migliore tra tutti. Credo che la cena del fariseo diventi uno specchio per i nostri contesti ministeriali e pastorali, sfidandoci ad esaminare le nostre motivazioni, i nostri metodi e le nostre scelte quotidiane.

Il problema: false illusioni di prominenza

Gesù nota come gli ospiti scelgano i posti d’onore, rivelando una tendenza umana fondamentale che va ben oltre l’etichetta del pranzo. Questa corsa ai primi posti espone quella che potremmo chiamare “l’illusione della prominenza”—la falsa convinzione che il nostro valore e la nostra efficacia siano misurati dal riconoscimento, dallo status e dagli onori che altri ci conferiscono.

È una illusione che è una trappola anche per noi educatori e educatrici coinvolti nella pastorale giovanile. È una tentazione che si manifesta in numerosi modi. Potremmo trovarci a cercare l’apprezzamento dei genitori, il riconoscimento degli amministratori o la gratitudine degli studenti. Potremmo inconsciamente competere con i colleghi per l’etichetta di “insegnante più efficace” o la reputazione di “animatore giovanile che tutti amano”. Il desiderio di prominenza può infiltrarsi sottilmente nella nostra missione, trasformando quello che dovrebbe essere servizio disinteressato in performance, seguendo l’agenda propria.

Non dimentichiamo che l’illusione della prominenza è particolarmente pericolosa nel lavoro con i giovani perché essi, che possiedono una sensibilità acuta in relazione all’autenticità, percepiscono subito quando gli adulti li usano come mezzi per la validazione personale piuttosto che investire genuinamente nella loro crescita integrale. Quando operiamo dall’illusione della prominenza, insegniamo inavvertitamente ai giovani che le relazioni sono transazionali e utilitarie, che l’amore deve essere guadagnato attraverso la performance e che gli altri sono tappeto per le nostre ambizioni personali.

Il primo insegnamento: scegliere l’ultimo posto

L’istruzione di Gesù di prendere il posto più basso piuttosto che presumere l’onore rappresenta più di una strategia sociale—richiede un riorientamento fondamentale del cuore. La vera umiltà non è autodenigrazione o falsa modestia, ma piuttosto una comprensione accurata della nostra posizione davanti a Dio e in relazione agli altri.

Nei contesti educativi e pastorali, scegliere l’ultimo posto significa avvicinare i giovani senza la presunzione che la nostra età, esperienza o posizione ci conceda automaticamente autorità o rispetto. Significa essere disposti ad imparare da loro, essere sorpresi dalle loro intuizioni e riconoscere quando non abbiamo risposte. Questa umiltà crea spazio perché emerga una relazione autentica.

Quando scegliamo l’ultimo posto, modelliamo per i giovani cosa significa vivere senza il bisogno costante di validazione esterna tanto comune oggi nell’era delle reti sociali. Dimostriamo che la nostra identità e il nostro valore non dipendono dal riconoscimento o dal successo, ma scaturiscono dalla nostra relazione con Dio che fa emergere scelte sane a favore degli altri. Questo diventa particolarmente potente per gli adolescenti, che sono spesso intrappolati in cicli di ansia da performance e confronto con i pari.

Il secondo insegnamento: carità pratica

Gesù poi passa dal commentare l’umiltà personale alla proposta della carità strutturale: invitare “i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi” piuttosto che coloro che possono ricambiare rappresenta una reimpostazione radicale della relazione basata sul dono piuttosto che sullo scambio.

Troppo spesso, la nostra energia e attenzione gravitano verso giovani che sono più facili da trattare, più reattivi ai nostri sforzi, o che ci fanno apparire di successo. Investiamo naturalmente in relazioni che forniscono feedback positivi e risultati visibili.

Gesù ci chiama a un calcolo completamente diverso. Ci sfida a cercare coloro che non possono migliorare la nostra reputazione o far progredire i nostri programmi—lo studente in difficoltà, l’adolescente socialmente goffo, il giovane da un retroterra difficile, quello le cui domande sfidano i nostri presupposti comodi. Questi sono coloro che hanno più bisogno del nostro investimento e che possono insegnarci di più sulla natura dell’amore incondizionato.

Umiltà e carità: due movimenti dello stesso cuore

Il genio dell’insegnamento di Gesù sta nel collegare questi due movimenti—umiltà personale e carità pratica—come espressioni della stessa realtà spirituale. L’umiltà senza carità rimane auto-centrata, potenzialmente diventando una forma di orgoglio spirituale. La carità senza umiltà può diventare paternalistica o manipolativa, servendo il nostro bisogno di sentirci utili piuttosto che soddisfare genuinamente i bisogni altrui.

La vera umiltà ci apre a vedere i giovani non come progetti da sistemare o materia prima per i nostri programmi, ma come figli amati di Dio con dignità intrinseca e doni unici. Questo riconoscimento porta naturalmente all’azione caritativa—non carità come pietà o condiscendenza, ma carità come riconoscimento della nostra interconnessione fondamentale e del bisogno reciproco.

Conclusione: l’invito radicale

L’insegnamento di Gesù alla cena del fariseo emette un invito radicale a tutti noi: trovare la nostra identità non nel riconoscimento che riceviamo ma nell’amore che diamo, non negli onori conferitici ma nel nostro servizio fedele a coloro che non possono ripagarci. Per educatori e animatori giovanili, questo invito diventa sia sfida che promessa—la sfida di esaminare le nostre motivazioni più profonde, e la convinzione che il servizio fedele, anche quando non notato o non apprezzato, partecipa all’opera trasformatrice di Dio nel mondo.

Scegliendo l’umiltà e praticando la carità, non solo serviamo i giovani in maniera più fruttuosa ma incarniamo anche il vangelo stesso che cerchiamo di condividere. Diventiamo testimoni viventi di un modo originale, dove la grandezza li si incontra nel servizio, la bellezza è nel donarsi, e la gioia la si sente nel fiorire degli altri. Questa è l’evangelizzazione più potente di tutte: vite che testimoniano, con umiltà gioiosa e carità genuina la realtà che proclamano.